在李文亮事件中间,他本人的不幸遭遇所激起的民众同情,被公知和各路意见领袖作为“传播放大器”,而得到充分的开发利用。但李文亮事件本身所映照的体制缺陷和真问题,却被舆论潮流回避了。此种现实,反映了舆论平台上意见生产供给侧的严重不足:对于民众的政治不认同和客体化体验引发的不满或者怨气,给予了充分关注和迎合;但对于民众的现实改进意愿则完全无视了。

在李文亮事件激发的批评浪潮中间,虽然实现了较为充分的舆论动员,其结果却对现存的体制缺陷却触动不多。在这里可以看到,各路意见领袖对于民众的客体化体验或者政治不认同而采取的投机经营策略较为成功,能够就此发起或者引导一次又一次批评浪潮,去批判各种大而无当的靶子;但是对于引导民众去发掘真问题和完成有针对性批评两方面却投入过少,甚至根本不加关注,结果无论多么强大的批评舆情,其效果终不过是清风过水,一阵波澜过后就无影无踪,对于体制缺陷的揭示和触动均严重不足。

一、我们为什么会在缺乏针对性的方面耗费过多的批评潜能

原文的第一部分是对一个组织分析框架的粗略介绍,理论性较强,可读性较差,故作为附录放在最后,不感兴趣的网友可以直接忽略。那部分内容,涉及到大规模政治组织运作的真实决策依据与规则,及其相关信息和知识方面的“有限理性”局限问题。也涉及到至今依然流行的传统时代有关圣贤与明君的过时想象力——这个想象力往往以各种不受知识和信息不完备局限的超人有关,这些人能够不依赖组织分工协作而实现的集体理性,就能够在个体理性的基础上做出最优决策。这些过时的错误想象力,往往会被各路意见领袖极为成功的投机经营策略所运用,去结合民众在现代社会的客体化体验和政治不认同,反复兜售各种缺乏现实针对性的批评意见,结果使得民众的不满以及由此支持的批评潜能都被无效地浪费了,无法对改进体制缺陷做出应有的贡献。(参阅老田旧文《为什么批评公知的“投机经营策略”很重要》)

在资本主义社会中间,人们对于公共领域(官府决策与行为)的诉求和批评较为明确和强烈,对于市场化部分(医疗体系平台的状况)那个私人领域的关注反而很有限,此种批评压力的不对称分配方式,与拉斯韦尔发现的“寻找责任人难度”的不同有关。与此相关,在武汉疫情激起的批评浪潮中间,对于卫健委的一贯表现(体现为产业化的医疗体系塑造过程)以及由此决定的医疗系统平台的一般状况,批评就严重不足;同时,虽然缺乏官府决策过程的相关信息,无法据以做出准确的判断,但这个方面还是集中了过多批评意见。结果,批评意见的潮流虽然很大且很有声势,但针对性严重不足,这就显著地浪费了批评火力。

普通民众其实并不缺乏与医院打交道的经验,也不缺乏对卫健委主导改革方面的一般性体验(对“新三座大山”的体验:“医疗改革是提前送终”),这一部分批评意见反而格外少。而认真的批评,不仅需要追问官府的即时决策过程与本次表现,还需要追问医疗平台的能力与一贯表现,结合这两者去看待武汉疫情期间的应付失误,才较为全面。

应该说,民众在针对公共领域和私人领域两方面,所具有的批评潜力有所不同。这个差距,与股票市场的状况接近:大户掌握信息多善于进行短线操控牟利,而散户在信息不对称情况下,较为有利的选择是进行长期投资。而普通民众,对于医疗平台一贯表现的评判能力,要强于对官府即时决策的评判能力,但是在各路意见领袖的无形引导之下,我们反而对极度缺乏信息的行政决策过程,“空对空”地说了过多,对相对了解的卫健委主导的改革所塑造的医疗服务模式问题,却又说得过少,这相当于大家都被引导到跟大户炒短线去了,这个状况实在是诡异,这就留待另外一篇文章去专门展开了。

二、李文亮事件的具体经过与批评潮流的错误指向

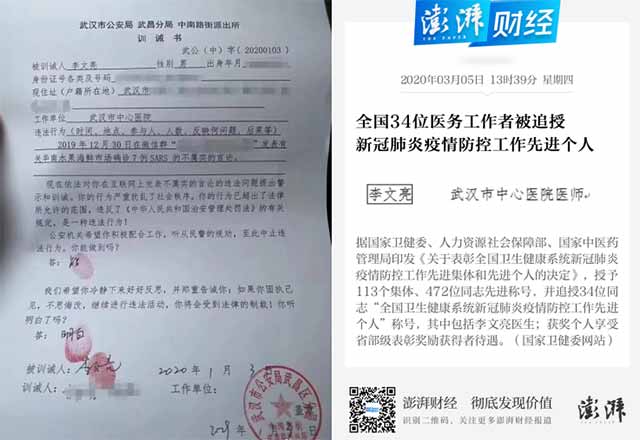

李文亮于12月30日,只是在微信群发发信息,就被公安局训诫,这明显有点小题大做。而且,此种过激反应,推测是被识别为维稳对象了,而维稳各种做法往往不是一般的违法乱纪。这个需要认真地好好反思,败坏相关机构形象最多的公众舆论事件往往出于过度维稳,以及严重越界的各种维稳手法,对压力维稳体制的滥用和误用才是李文亮被训诫背后的真问题。

公知和各路喷子,以李文亮的正确意见与决策层颟顸迟误进行对照批评,反而不是真问题,甚至还缺乏必要的“科学依据”,也缺乏我们在附录综述的决策过程对有效信息和相关知识的甄别标准。李文亮本人,在《南风窗》记者提问“吹哨人”时回答说“没有想那么多”,应该说,这个回答是诚实的,也是准确的,李文亮得到的信息和他选择的传播渠道,都与决策过程及其所依据信息的采集过程无关,相互之间也没有可比性。

依据财新的深度调查,在12月下旬,国内多家基因检测机构第一批拿到病毒样本,几家没有测错基因序列的机构——如深圳华大基因、广州微远,都只是确认发现了一种新型冠状病毒,对其传染性和严重性方面的表现,出于对新病毒的未知,都保持了沉默。12月30日,北京博奥的测试结果通知到武汉市中心医院,因基因测序有误,导致误认为SARS病毒,依据这个错误的测序结果,仅仅有博奥一家说对了传染性方面的定性和严重性,事情实在是太诡异了。

最后合成的后果是:只有北京博奥从错误的道路出发,打开了最正确的那道门;这个就跟瞎猫碰死老鼠差不多了。而李文亮发布的信息,发生在北京博奥的错误基因测序结果到达之后。此外还有一些医院呼吸科相关医务人员,从经验出发判定过SARS疫情。认真说来,依据正确的基因测序结果,这真的要算谣言了。而李文亮传播有关SARS疫情的信息,就出在博奥错误测序结论的延长线上,反过来,作出训诫李文亮的决定并认定其传播谣言,也不是依据正确的基因测序结果。

很显然,李文亮本人及其遭遇——先被训诫然后感染病毒且丧失了年轻的生命,客观上形成了一个传播效果的“放大器”——这就在公知和喷子那里获得了很强的利用价值,用以汲取民众的同情,然后扭曲地解释事件本身,去随心所欲地对照他们选定的坏制度或者坏人。李文亮被充分事件化之后,在各种传播平台上真正起到了“传播放大器”的作用,由此形成的强大舆论潮流也就塑造出了特定的利害关系结构,与各路人马都紧密勾连起来了:“政府希望他活着,反动派需要他死,媒体需要流量……,当初给他训戒单的人彼时最希望他救治成功,给他捧以吹哨人的人巴不得立即宣布救治无效。”

【转引自:http://www.cwzg.cn/politics/202002/55049.html】

后来,李文亮果然被提前数小时宣布死亡,然后据此论定说最后关头的抢救措施毫无必要,只具有政治性,还是亵渎死者遗体。不过,若政府在舆论面前采取如此过度反应以挽回影响,真个直接下令进行不必要的抢救,那不是从反面说明对批评意见回应非常及时甚至过度吗?这难道是一个高度民主、且还具有从高层直接贯通一线临床环节的高超执行力的政府?如此这般作为的政府,即便是不够理想,那也肯定与公知和喷子们描述的第一个模样差距太大了。喷子喷到最后,一定会出现逻辑上的相互否定,体现出各种无脑症症状。

在这样的舆论狂欢中间,李文亮事件本身所揭示的真正具有可批评性的体制缺陷,却被轻轻地放过了。这些真正的体制缺陷问题,在老田看来有二:

一是压力维稳体制下识别维稳对象的任意性和匿名性,你被毫无道理地识别为维稳对象了,还不知道是被谁依据何种原因被识别的,对此你甚至还无法申请复议或者投诉损害你的那个人。过度维稳的随意性以及严重越界的各种维稳手段,这个方面可批评的问题本身涉及到压力维稳体制下有关对象界定的随意性,而不是具体去训诫李文亮的那个穿着警服的执行人。

二是在李文亮的遭遇背后,还折射出一线医生在相关技术决策过程的话语权过低问题,结果导致合理的技术决策迟迟无法做出,这个方面的不足集中体现在新冠肺炎诊断标准方面。李文亮虽然不是呼吸科医生,但他的遭遇却正好揭示出相关问题的严重性,正是因为忽视一线医生的临床经验和声音,专家组所定的标准又不太靠谱,相关决策就不可能有靠谱的信息和知识作为依据,也由此导致合理的诊断标准长期无法确定下来,结果判断传染严重性和感染人数统计也就缺乏前后一贯的切实依据。结果在主疫区武汉,至今谁也拿不出疫情发展进程的可比数据。

三、确诊标准应该如何厘定:在专家组的严苛标准与一线医生的临床经验之间

就一线医生经验的有效性,以及在确诊标准方面的话语权而言,对照专家组的专断,两者之间如何相互结合与合理分配,始终未能解决好。而这个要害问题的可批评性,应该说李文亮事件讨论的应有之义,但却始终处在喷子们的批评眼光之外。

新冠肺炎识别标准的转换,最初是专家组界定的三条最严苛标准——要有发热症状、华南海鲜市场接触史以及核酸测试阳性,还有一段时间核酸试剂盒测试要在北京完成,后来试剂盒下发到武汉之后又遭遇到检测能力不足,这些都导致实际的确诊人数过少。而一线医生的临床经验显示,专家组界定的发热症状和试剂盒检测标准都无法涵盖全部患者——始终有相当部分患者没有相关症状且多次核酸检测阴性,最后表明还是要回到临床一线医生的经验上——“CT双肺磨玻璃影”诊断。

一个具体的诊断标准,先后花了两个月时间,最终还是回到一线医生的经验判断和常规诊断手段上来了。这个问题需要好好展开讨论一下:院士级别的高级专家组的话语权,跟一线临床经验的大数据经验之间,应该确立一个怎么样的相互关系?如果有冲突,到底应该谁听谁的?武汉疫情期间的表现,怎么看都是整一个“专家误国”“专门坏事”的反面案例?

武汉大学中南医院呼吸科的一线医生,早在1月10日和18日就两次上报异议意见,说专家组划定的诊断标准过严。遗憾的是,社会上如此强烈的批评浪潮,始终没有介入这个至关重要的技术决策环节,去支持正确的一线经验。批评意见或者舆论压力,始终缺席理性诊断标准的形成过程,从最初阶段专家组的最严格标准到最后回归一线医生的务实经验标准,花费的时间过多,明明已经有了足够的经验数据推翻不合理的严苛标准,但完成这个转换却过度拖拉,最后还是在行政的“自主调节”作用下完成转换的。

因为缺乏建设性批评意见的参与,一线医生在专家组意见的强势面前,显著很孤单和无助,合理诊断标准的形成过程就相对拖后,结果有关疫情严重性的评估以及病人数目统计,都没有合适的标准作为依据,两个方面的技术判断都长期做不出来。而行政调节的决策过程与技术决策过程和逻辑,有所不同,但都得依靠靠谱的信息和知识,在相互关系上,合理的行政决策应该基于靠谱的技术决断。但在武汉疫情期间,在这个具体的诊断标准问题上来回反复、久拖不决,花费时间过多,不管官员们实际上是否在乎专家意见——因为技术决断久拖不决,行政决策就始终找不到技术决断方面的合理依据,专家意见就等同于直接缺席了行政决策过程,官员们确实就此获得了全部的决断权力。而行政单独决断的改变,往往总要等到行政调节条件被完全满足的那个最后时点,有人不无挪揄地评论说,最后还是得依靠离任审计,才最后解决了前任的“欠账”或“假账”问题。

说白了,各路公知和喷子消费李文亮,把他抬高为吹哨人什么的,即便不是别有怀抱,也往往是为了充分利用人们对其遭遇的同情,以促进劣质意见的销路。各路意见领袖引导的民众批评压力,始终没有引导人们深入到事件本身的内在逻辑中间去进行思考——专家们执掌的那部分技术决策权力,应该如何合理地使用与配置,这对于武汉疫情期间合理诊断标准厘定至关重要;因为这个关键技术决断长期被延误的巨大缺陷,使得行政官员真正获得了不受专家意见左右的独断权力;但这个真实决策过程中间发生的真问题却被批评潮流放过了,结果各种投机套路出来的批评潮流,虽然声势浩大却毫无力量,当然也就缺乏介入缺陷纠正过程的可能性了。

四、劣质意见生产的供给侧缺陷分析

其实,就消费李文亮而言,不仅可以正向消费,反过来一样可行——喷子所喷的对象也不缺乏这样的智慧。但事件所折射的两个方面缺陷和问题——维稳对象选择的随意性和一线临床经验的合理地位,到了最后阶段,不要说得到解决,就连触及真问题都还差得很远。

应该说,正是对压力维稳体制的滥用和误用,才导致各种违法乱纪手段层出不穷,李文亮被不合理地训诫就肇源于此。记得人大学生向俊伟,甚至还被一个小资本家启动了维稳机制识别为维稳对象,还被自己的班级辅导员不讲道理地维稳过。类似的舆情不止一次发生,虽然累遭批判但体制缺陷却纹丝不动,除了继续进行顽固性指责之外,难道我们不应该反省一下:如何提升批评的有效性和针对性吗?

这一次李文亮事件的舆情中间,我们清晰地看到喷子们的散弹枪攻击目标广大无边,结果各种抱残守缺的体制缺陷守护者承受的火力甚小,真正应该承受指责的那部分人和那部分缺陷就这样反而得到“火力分散”的掩护——近乎被大面积平均分摊过的舆论压力过小,对他们这块反而基本上无所触动。

看起来,如果体制缺陷守护者不想要改正错误的话,那么,他们就会有一个次优的选择方案:把批评火力进行大面积分摊,使自己所承受的批评压力强度最小化,这样,他们就能够更久远地抱残守缺了。很遗憾的是,我们看到公知们的执政地位批判或者纯左派的阶级统治批判框架,都“体贴”地做到了批评火力的极度分散化——把整个政体或者整个统治阶级拉出来作为靶子打,预先就最大化地分散了批评压力。这样,各种抱残守缺的体制缺陷守护人,不由得松了一口气,至少在你们完成全部的颠覆事业之前,他们还是安全无比的。

如同小钱德勒在观察企业管理结构时所发现的那样:管理结构中人具有很大的保守性,只要是还能够维持就不思改进,除非遭遇到生存危机就不会主动多事。而无效批评带来的压力分散化,正好可以消极地帮助他们维持稳而不动的惯习。

如果只确立一个极小的批评标的,例如不要求取消压力维稳体制,仅仅要求公布界定维稳对象的选择过程——什么人依据什么原因选择了李文亮作为维稳对象,然后要求给予选定的维稳对象进行投诉或者提出行政诉讼的权利——这一次是李文亮应该享有有知情权和申诉权;那样的话,就能够把巨大的批评力度,集中于这两个小小的方面去起作用——如同毛爷爷所说的“集中优势兵力打歼灭战”,那么,李文亮事件所动员的巨大舆论压力,应该比现在更能够起到建设性的改进作用,同时也透过他的不公正待遇给其他的潜在维稳对象争取到一个较有利的地位,敦促体制背后的匿名权力掌控者更为谨慎地运用此项权力。

在资本主义条件下,改良实在是太难了。不说那些抱残守缺的顽固势力,对改良不感兴趣,就算是极具批判性思维的意见领袖,也往往提出一些大而不当的靶子,就民众的客体化体验和政治不认同进行投机——由此给出种种缺乏可行性的整体批判意见导向。因为总是被引导出总体批判而非有针对性的局部批判,结果即便是动员了很强大的民众批评舆论,其火力也大为分散,打击效果和批判强度均小,那个最坏的缺陷局部反而由此得到了掩护,最后,各种最糟糕的体制缺陷还是得不到合理的揭示与触动。

在李文亮事件所动员的巨大舆论浪潮过后,我们看到的情况就是这样的——不管是维稳对象选项的随意性、还是一线医生临床经验的技术决策地位问题,不要说解决,连一个都没有正确地提出来过,两个缺陷一个也没有受到起码的舆论压力。除非体制内贤明的官员进行主动改变,否则事情还会是老样子,哪怕真有贤明的官员想要有所改变,但受制于钱德勒发现的那个管理结构内部的保守性惯习,能够成功的可能性有多大,那只有天知道了。

二〇二〇年三月七日

附录:一个错误的分析框架——封建余孽(或传统士大夫)的现代性批判

现代社会的一个主要特点,是组织和行政权力的普遍化,普通人无论是生产还是生活,尽被囊括其中。这个社会最重要的一种个体体验就是:人们从主体混成了客体或者对象。

强烈的客体化体验,是我们与组织和权力共存条件下,最难于超脱的共同体验,不管资本主义还是社会主义制度下,无不如此。甚至在文革狠批当权派、官民平等最顶点的年月,也还有自我较强的人士感到不适应,一位不怎么右的名学者,曾经回顾过他在部队里的体验,伙伴们群相自嘲曰“革命战士是头驴,东南西北任党骑。”而文革后相当一批有“当然贵族”认同的名人大腕,对自己的工厂和农村生活体验,进行过海量的咬牙切齿的回顾,大体上也准确反应了现代社会中间,个体作为底层体力劳动者的“工具性体验”和无意义感——普通的工人农民和士兵当然也会有类似体验,只是少了“当然贵族”那几分不甘心罢了。

此种客体化体验,并不限于社会的下层。赫伯特·西蒙从决策角度,分析了现代社会组织的运作过程,他指出:任何一个单独的个体,都无法搜集到完备信息并具有完备知识,做出最优决策。因此,由于人们在决策之先,无法达到完备信息和完备知识条件,因此,任何决策都只是具有“有限理性”;而为了缓和有限理性的局限,需要透过组织内部的分工协作,不完备信息和不完备知识对于个体的巨大局限,将透过组织分工方式授予不同的部门和不同层级的管理者分别去掌握,这样,组织就获得了一个功能性作用——个体透过组织理性去接近客观理性。这样看来,哪怕是看起来威福无边的大人物,哪怕是处在最要害的位置上,其决策过程一样要受到分工协作条件下的信息和知识不足的局限,个体仅仅能够透过组织分工去发挥其“螺丝钉”作用。

本次疫情期间各路专家或者官员在事后的甩锅表现,在个体角色仅仅作为组织的一个小局部起作用——这个真实的功能性体验——来说是真实的。如何判断其甩锅无效,其标准也只能够回到组织分工协作的视野里,与官员或者专家所承担的那部分“组织或职能分工”加以对照之后,才能够回答。

幻想或者假设一个人或者某一条真实信息,就能够支持正确决策,这在现代社会中间,任何情况下都不是真的。校之以西蒙的“有限理性”说,这实际上还是把决策或者信息职能,在想象中间授予给某个特殊个体的“无意识”——是一种前现代圣贤与明君的理想合作、因而不存在任何有限理性局限的想象力残余。在中国旧时代各种传说中间,智慧人物化身往往不需要信息或者相关专门知识,“掐指一算”就能够做出最优决策,如同民间谚语所言“前朝算师诸葛亮,后朝算师刘伯温。”还有各种有关诸葛亮“三步一计”庞统“五步一计”等传说,在这些传说人物身上寄托一种前现代的想象力特点——决策时绝对不存在信息与知识不完备的硬性制约。

各种客体体验,会显著激发人们的批判意识——你们掌握着我的命运还不正确地行使职权,这太不负责任了。而依据西蒙的有限理性说,最优决策从未达到过,寻找各种没有做出最优决策的责任人,几乎是板上钉钉的事项,不可能失败。因此,现代社会的批判性成长也算是与客体性体验高度正相关的事务,但这个批判性所指,其方向是具有选择性的,而依据美国政治学家拉斯韦尔的看法:市场可以起到蒙蔽人们眼睛的作用,哪怕你受害受损严重以至于毫无出路,你也很难找到那个应该千刀万剐的具体责任人;但是政府或者行政职能失误则很不一样,责任人或者责任相对可见度极高。因此,最优先承受批判怒火的靶子,是各种可见度较高的责任人和制度样式。

撇开过度剥削与政治压迫带来的高水平政治不认同不论,仅仅是客体化体验本身,就会导致民众简单地追捧各路喷子批判意见的壮大。此种条件下,源于受众的追捧,会以“强劲的的市场需求”去拉动各种劣质意见生产,中国现实恰好是那种最极端的状态:劣质意见生产占据的主导地位且极大地耗费了民众的批评潜能,其中又以公知的执政地位批判带来的意见扭曲最为显著。

在现代社会,正确地开展批评,可不是一件简单的事情,最常见的反而是各种“带着旧头脑咒骂新社会”的喷子,其对于完备信息、完备知识、最优决策以及明确责任人的潜意识标准,往往体现了封建时代(或称前现代)有关圣贤明君那种过时想象力的残余,但这些喷子还往往以最西化的民主自由去标榜自己,而喷子们的粗制滥造产品还往往在舆论市场上热销,这中间没有任何奥秘——无非是啮合了人们心目中间的客体化体验或者高水平的政治不认同而已。

因此,真正有力的批评,不是表达各种彻底对立的态度,俯视官府或者其他什么人,而是在承认有限理性的前提下,观察相关决策信息与知识的状况,认真追问官员或者专家履行分工或者职能时的行为与选择依据。这不是宽容批评对象,而是为了深入到具体的体制条件中间,去更为具体地寻找真正的体制缺陷问题和责任人何在,没有这样的务实分析过程,批评就缺乏务实的针对性。应该说,普通民众原本相对于专家和行业管理官员,就存在着管理知识和相关信息方面的劣势,进行意见辩难时就处于弱势地位;再被公知和各路喷子进行错误引导,放开体制运作的具体条件和规则,根本不去追问相关的信息甄别标准和知识应用状况,这样的批评潮流哪怕声势再大,因为缺乏针对性,故对于体制缺陷的触动也极低。

公知和其他各路喷子引导批评潮流,啮合了民众的客体化体验和政治不认同,只是有助于提升传播效果和接受程度,但不可能逆转现代性的一般趋势从而得到务实的解决方案,此种引导方式纯属投机经营策略并不会产生正面的批评效果。其功能性作用,或者是把一个无法逆转的历史大趋势作为批评对象,或者隐含地推荐某些脱离现代组织与权力运作实际条件的基于前现代想象力的批判方案,这两种不靠谱的批判方向,肯定会掩护真正的责任人和体制缺陷,帮助其成功地逃避问责。就体制缺陷改进而言,基于前现代想象力的批评压力,不可能据以正确诊断体制缺陷问题或者准确地识别出责任人,结果在真正的责任人那里,没有批评当然是最为理想的了,而喷子的胡乱批评则是可接受的次优选择——因其对真正的责任人或者体制缺陷的针对性不足因而也伤害最小。

从客体化体验或者政治不认同出发,以不靠谱的最优决策作为批评依据,试图翻转客体化进程本身,或者以不靠谱的想象力去非议现代组织的决策与权力运作过程,都无从引导正确的批评意见或者舆论压力。

当然,可能有些公知不想要改良,只想要革命,不过那也需要把民众的不满引导到理性分析的道路上,多培养有着高度推墙砸锅觉悟的先锋队组织才行,而是不象目前这样引导民众向着乌合之众状态倒退。目前这个投机经营策略的经营,虽然看起来很成功,还依据“格莱欣定律”逆向淘汰了建设性的意见引导方向,但是,最高成就不会超过网红意见领袖的高度,不可能在乌合之众基础上成就政治领袖的。

红色武器选用: