“即便这诗不好,不好又能怎么着,我敢写不好的诗。写好多简单,有点哲理内涵谁不会?写不好的诗你需要勇气。”(赵丽华)

今天收到一本很重的书,《一个人来到田纳西》,吉林人民出版社,2014年版,赵丽华著。意外发现书的特约编辑是我好友文辉,我们合作过十四卷的生态文学经典译丛。

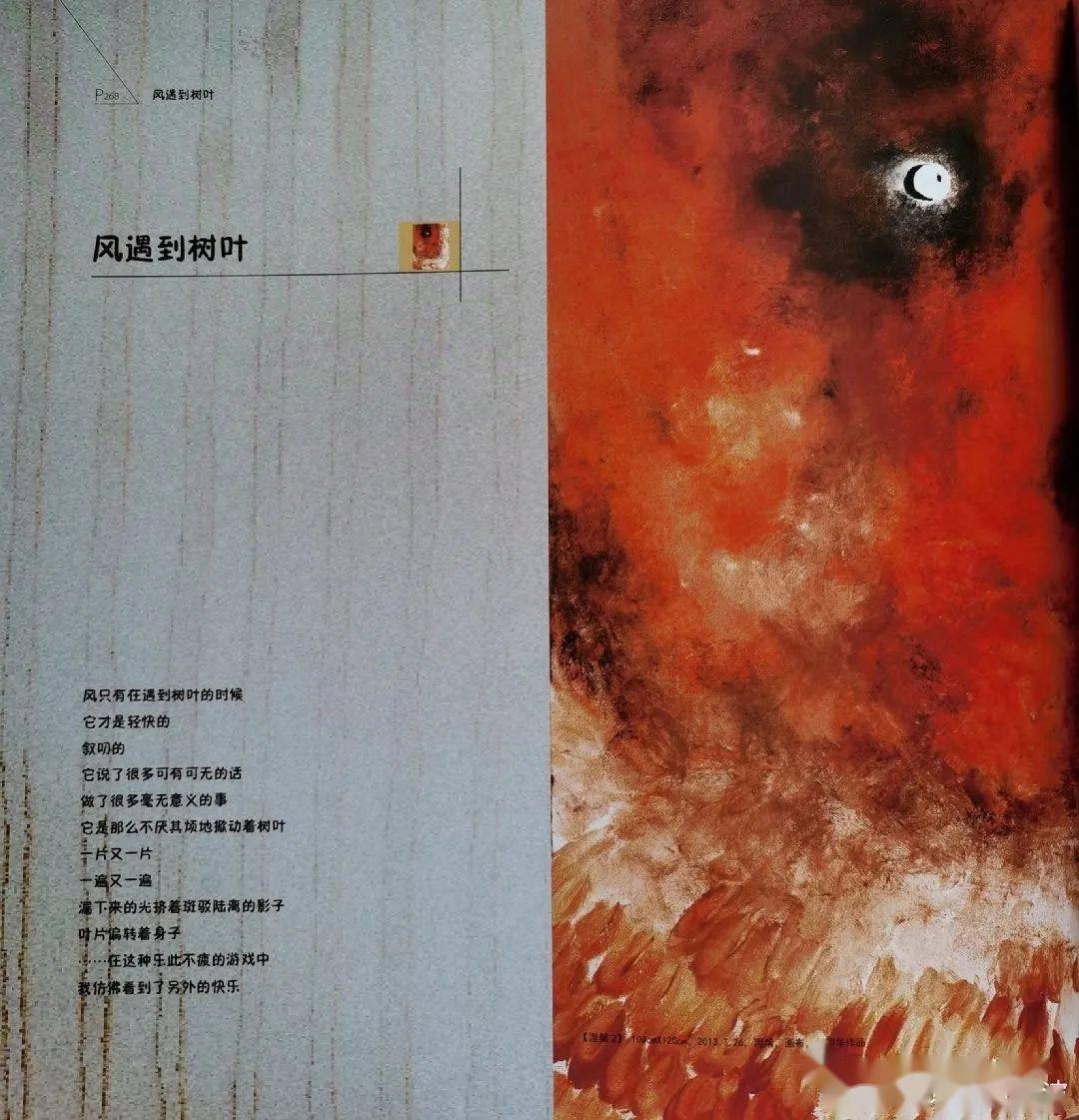

集子里的画色彩鲜明浓重,能看出多方向的实验,有类似抽象表现主义的,也有具象的,如可爱的《两只猫》,总体上平面化的多,有的也具有浮世绘或高更等的装饰性,其浓烈和其诗的平淡构成某种张力,颇可以互参。有几张我很喜欢,完全可以挂在书房或客厅里,可观可赏,不像有些当代绘画太吓人,挂墙上半夜起来会吓出心脏病来,哈哈。等我有钱了,我得向她买一幅挂我的养老房子里。

每个人都是个星球甚至星系,谁又能理解谁呢,了解都很难,理解就是奢求了。好在任何诗人和艺术家,追求的不是为人所理解,而是理解自己,自己的自我和灵魂,艺术创作的出发点是解决自身问题,比如祛魔,比如救拔,我不敢说丽华创作的出发点是什么,我知道我自己咋回事,写作是因为自己不爱说话,翻译是想知道别人说什么,评论是想知道别人怎么说话。这是初衷,而终极目标当然是灵魂救赎。

书上的字很小,不戴老花镜基本看不见,我就顾着看画了,养养眼睛。生出好奇的劲来,把目录里为诗做点评的人中我知道名字的提了出来,纯属好玩,诸君千万别过度阐释,他们是——李以亮、魏克、大解、张执浩、木子美、黄礼孩、张德明、刘春、陈鱼、赵思运、张楚、马知遥、安琪、伤水、苗雨时、东篱、老巢、周宪、燎原、小引、华海、刘春潮、谢宜兴、施施然、李笠、空林子、柔刚、王明韵、莫言、刘亮程、李犁、徐江、周公度、张清华、邵风华、采耳、康城、林白、向卫国等。多数都是响当当的人物,可见丽华交游广阔,知音者众,我有点羡慕不嫉妒恨,一般异性之间不大会产生嫉妒,反而会产生同情。记得世纪初任轩兄弟来哈尔滨,见面还没说几句话呢,就说喜欢我诗的都是女的。行文至此,突然想起丽华有首诗涉及到我的挺长的诗《他者的信》,或者是涉及到我翻译的《诗人与画家》里什么人的话,忘记了。

新世纪以来,本尊深居简出,背对诗坛,面向自己,这绝非向隅而泣,也不是面壁十年图破壁,更不是和墙顶牛。纯然是个人原因,一个是不善交际,尤其受不了烟味,过敏性鼻炎严重,再一个是教学科研翻译写作编书基本就占满了,书都看不过来,睡觉都不舍得睡呢,哪里有精力去和人交往,也基本和诗友不交流,只和永平、元正、兴贵、远人等三五个聊聊诗。也不关注汉语写作,刊物从大学时就不看了,书也只看原版书和翻译书,以文论居多,小说散文有二十多年不看了,电影也没工夫看,家里电视早都坏了。但朋友的赠书我总会看看的,也谈不到认真拜读,拜读只是个礼貌用语。

我相信,当代汉语写作对于我来说,基本无效,营养贫瘠,就是现代文学那一块,也乏善可陈,如果不是因为里边有几个翻译家,和限于专业方向是中国现代诗学,我的博士论文绝对不会做九叶诗派,我算是罗振亚教授在哈师大带的第一个博士生,罗师那时的方向是现代文学,学生得跟着老师走,不然,我肯定会写阿什贝利。等到2010年跟从孙绍振教授做博士后研究时,因孙师学术范围宽泛,我得以做自己用功二十几年的生态文学研究。

虽说不关注汉诗,可毕竟有网络,每天也会有大量官刊民刊和寄赠的个人著作等涌进南理工诗学中心,我和另一位博士张宗刚(其妻李美皆也是批评家且名声更为响亮),邮件是最多的,烦得单位收发室的人都半开玩笑地说我们得缴费了。有时也随手翻翻,尤其有自己东西的杂志,看看目录,如果有熟人的,也会翻看一下。有时真想发个声明,里边没有我作品的杂志就不要寄给我学习了,太浪费。如果我喜欢谁,我会自己去网店买。

有个杭州批评家在上课时,学生问他认不认识梨花教主,这哥们马上当堂给赵丽华打了电话,据说教室里一片惊叹声,这哥们胆子够大,上课接电话都是教学事故,他敢打电话。我的电话始终静音,万一上课时响了,那可多尴尬。

和丽华没有什么联系,最早一次是她去编《诗选刊》时曾电话约稿,让我谈谈沈浩波现象,具体哪年忘记了,我当时回答,像我和哑石这样性格的,恐怕不大会对这个话题感兴趣,然后又聊了几句别的,我提到黑大春,丽华说不知道他,我当时大吃一惊,感觉这女的完全一个外行啊。她还约去我一组玛丽.奥利弗的诗,但没了下文,那译诗我后来在自己电脑里怎么也找不到了,非常奇怪。此后,我们再无任何联系。直到雪莹姐从哈尔滨去廊坊工作,有回暑假在哈尔滨欢聚,我问起她赵丽华怎么样,我是担心她和赵丽华能不能相处,毕竟都是面上的风云人物,诗风又截然不同,不像我是个矿工,常年钻在地底下找矿脉。雪莹姐说丽华人很好,她们相安无事,彼此都给面子。我便对素未谋面的一个陌生诗人有了份好感,尽管约了我翻译诗又不发让我挺纳闷,奥利弗也因此和我擦肩而过,我再也没心思译她了。

还有一次联系,是2018年我在浙江工商大学出版社主编的“21世纪诗与诗学典藏文库”出来之后,我在微信上分享我自己诗集《自我的地理学》,那时不知我俩怎么有的微信了,我群发了卖书信息,这不是图那点小钱,而是我有个固执的观念,送的书别人不大会当回事,买的才会珍惜。所以一概不送,爱买不买。结果那一天,我折腾出去五百多本,丽华也非常爽快地买了本,看没看我不知道,因为没反馈,估计扔脑袋后去了。如果她看过,便会知道我对口语没偏见,我有不少诗都是口语,或者口语书面语的混合,谁又能真的分得清这两者呢。

新年伊始,贾浅浅用屎尿给本来灰暗压抑的冬天涂抹上了金灿灿的颜色,也让广大读者开心了好多天。就我看到的贾的几首争议很大的诗,我觉得走的是沈浩波赵丽华的路子,并且远远没有前者高明。沈浩波的诗我也很少看到,2014年我做公众号《中西现当代诗学》时,朝他约过一组诗,最近又在微博看见他一首写亲人的诗,写得节制而动人,那年他批判余秀华的文章我也看过,感觉说的很有道理,反倒是支持余秀华的沈睿(花)的文章毛病不小,判断失据,让我颇为诧异。此女我早年有过一面之缘,书生气比较浓,照理不该喜欢余秀华,反而是沈浩波应该喜欢余秀华,世间事往往出乎意料,让人惊叹世界真奇妙。于是,本着探讨问题的出发点,我微信里给丽华留言,问她怎么看贾浅浅事件。丽华发给我一个很长的视频,说她的态度都在里面,实话说,我到现在也没播放,眼睛受不了,总是泞了咕叽的(东北方言,湿乎乎的意思)。司马南批判诗刊那个诗词大赛冠军的视频,我转给丽华,我说我赞同司马南的见解,丽华说司马南人品出了大问题,可我对司马南也光知道个名字,知道他打假,别的一无所知。丽华匆匆说了句,司马南那么说,她就要反着说。

啰啰嗦嗦这么多,不过是一堆文字符号而已,我和丽华,都不在现场。

我也学学回车键写诗,把这句话分分行,就是一首诗了吧。取个什么标题呢,来个玄奥点的吧,《逃离文本空间》,对,就这么干,内容浅薄,咱就学习李白他们,把标题整的贼玄乎,有的还贼长,比诗本身还长。

《逃离文本空间,返回生活世界》

啰啰嗦嗦这么多,

不过是一堆

文字符号而已,

我和丽华,

都不在现场。

咱再来点自我阐释,因为别人哪里能懂啊,只有自己最理解自己。嗯,诗的建行非常重要,它与非诗的唯一区别就是它的分行的,所有分行的都是诗,只要这么做的人是得到文化和社会承认的诗人,这是杜尚的策略,既然谁也确定不了诗的本质,那就放弃本体论追问,来点方法论,先确定自己艺术家的身份,然后自己做的所有一切,包括呼吸和大便(装成罐头),都是艺术品。就比如我吧,我的诗人身份是四十年发表积累出来的,所以我现在可以为所欲为了,就比如这标题,但凡读过现象学的,都知道啥意思,咱也就扯上了哲学,而且是高难的哲学,嘿嘿。如果还觉得这种文化勾连不够劲,就再动用乔纳森·卡勒的结构主义诗学,把里边那个车祸新闻报道分行后微妙意义的变化的例子拎出来抖搂抖搂。

丽华敢于把诗写得浅淡,描述一些似乎没有什么意味的物象,有时还颇有点小机智,就我的粗略的片面的观察,是气息比较干净的,与之相比,走她这条道的贾浅浅,力度上不及,有的细节也比较让人不适和无语,比如我批判过她亵渎人类爱情的那首关于两腿间流体和短裤味道的。把坏诗写好,那得是阿什贝利那样智商的才可以,普通人还是踏实点好,有什么才华写什么诗,强行转向,只会贻笑大方,比如贾浅浅,她引起争议的这些屎尿诗之前,她的诗是规规矩矩不好不坏、刊物上网络上一抓一大把的,主要内容是晾晒自己小女人不知善的物质满足感,有点小庸俗而已。她突然写了那么一些“惊世骇俗“的诗,我臆测是受了赵丽华影响。但赵丽华又受谁启发呢?我的臆测是美国当代诗歌中平面化写作那一堆人,威廉斯、布考斯基、布劳提根这些,没啥大惊小怪的。

又及,上午老伴陪我去商场,一口气买了六条裤子三件衬衣,改天再去买鞋,又买了炸虾、马胶鱼、皮冻和面包,回家一顿造且对马原说,这就叫对自己好点,大玲说,这是对自己狠点,哈哈。

附录:赵丽华的诗

《一个人来到田纳西》

毫无疑问

我做的馅饼

是全天下

最好吃的

《浪漫主义灌木》

一丛浪漫主义灌木可以是懒洋洋的

可以随意地东歪西靠,部长来了也不站起来

可以长时间不去理发,不刮胡须

说过的话可以忘记,发过的誓言可以不兑现

可以无休无止地拖欠银行贷款

拒绝参加年终考核及计算机考试

拒绝和生活在附近的另一丛灌木结婚

说自己对女孩没有兴趣,说自己从来不上网

这丛浪漫主义灌木,吸引了一只有着复杂性交史的

鸟雀前来筑巢

她刚刚生下几只因属计划外生育而无法申报户口的鸟蛋

她意外得到了这丛浪漫主义灌木无微不至的呵护

真的,这丛浪漫主义灌木的变化出乎所有人的预料

他开始在意自己职称的事儿

出门前喜欢照照镜子。拽拽领带

把自己想象成这只风流鸟的情人和这些杂种蛋的父亲

并偷偷在日记里写下:

“我爱你。我甚至说不清这是为什么

我甚至不敢小声说出这句话

仿佛不可能。不应该。不是真的。”

《时机成熟,可以试一次》

我要这样

持续地

专注地

不眨眼地

意味深长地

或者傻乎乎地

色迷迷地

盯你三分钟

如果你仍然一付

若无其事状

我的脸就会

首先红起来

《我爱你爱到一半》

其实,树叶的翻动

只需很小的力

你非要看看白杨叶子的背面

不错

它是银色的

《当红色遇到蓝色》

当红色遇到蓝色

当红色遇到蓝色

当红色遇到蓝色

它们会不会相爱

它们会不会相交

它们会不会打起来

它会不会变成粉色

它会不会变成紫色

它会不会变成朱红色

它会不会变成一头狼

它会不会变成一只公鸡

它会不会变成一条橡皮鱼

(念白:像狼那样在冰天雪地里跑

好象很孤傲

像公鸡那样在快天亮的时候叫唤

好象一夜没睡

像橡皮鱼那样

离开水

躲在盘子里

通体透明

好象很好吃)

它会不会变成一块桌布

彩色的

蜡染的

《呆鸟之歌》

一只鸟镇定地呆在笼子里

低着头镇定地吃米

镇定地喝水

它几乎不做别的

它不叫唤(人们管这叫唱歌)

不扇动翅膀(人们管这叫飞)

不孤独(人们喜欢这个词)

不手淫(人们常用这个词)

不幻想(人们不懂这个词)

它只是偶尔镇定地走一走路

转一转圈

以证实它还有可以转身的空间

把长喙在笼子上镇定地戳几下

以证实笼子是塑料做的

毫无味道

《雨还在下》

雨还在下,我写下这句话

仅仅是喜欢而已

我这样写下来

整个欧洲上空就会布满阴霾

专业人士管这叫被低气压带所控制

而整个的美洲

自加拿大的魁北克到美国的佛罗里达

都会阴雨不断

频频发生一些泥石流、滑坡和其他一些洪涝灾害

雨量最集中的地方是大洋州的一个无名小岛

88888毫米(它可能连续下了两个多月了)

我想象它就要沉到大海里面了……

而我这里的干旱

仍在持续

《我梦见我躺在棺材里》

我梦见我躺在棺材里

人们往里填土

弄得我身上、嘴上、脸上

都是脏的

我喊:

“给我盖上!给我盖上!”

他们听见了

棺材盖“轰——”的盖上了

天黑下来了

我感到这样

真是好多了

《风遇到树叶》

风只有在遇到树叶的时候

它才是轻快的

叙叨的

它说了很多可有可无的话

做了很多毫无意义的事

它是那么不厌其烦地掀动着树叶

一片又一片

一遍又一遍

漏下来的光挤着斑驳陆离的影子

叶片偏转着身子

……在这种乐此不疲的游戏中

我仿佛看到了另外的快乐