党的十八大以来,习近平总书记发表一系列重要讲话,深刻阐述了历史虚无主义的本质、表现、目的及危害,强调警惕党史领域历史虚无主义的危害。

习近平总书记指出,要警惕和抵制历史虚无主义的影响,坚决抵制、反对党史问题上存在的错误观点和错误倾向。他明确指出:“要警惕和抵制历史虚无主义的影响,坚决抵制、反对党史问题上存在的错误观点和错误倾向”。这就为我们哲学社会科学界反对历史虚无主义指明了方向。

历史就是历史,事实就是事实,历史不是“任人打扮的小姑娘”,任何人都不可能改变历史和事实。习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调:“要旗帜鲜明反对历史虚无主义,加强思想引导和理论辨析,澄清对党史上一些重大历史问题的模糊认识和片面理解,更好地正本清源、固本培元。”

早在2010年7月21日举行的全国党史工作会议上习近平总书记就强调:“坚持实事求是研究和宣传党的历史。在党史研究中坚持实事求是的基本原则,一要了解党史的真相,二要揭示党史发展的内部联系,使得党史叙述证据确凿无误,逐渐走向科学化。”(见《学习时报》2016年06月30日版)

过去的经验教训告诉人们,如果对历史虚无主义的谬论放任不管,后果是难以预料的。从党史领域看,历史虚无主义主要表现在:一方面,打着“还原历史真实”的旗号,对中国共产党领导的革命史、建设史、奋斗史进行曲解、贬低,从而达到否定我们党执政合法性、否定中国走社会主义道路的历史必然性的目的;另一方面,通过否定已有定论的历史事件和历史人物,毫无底线地通过编造谎言、移花接木、恶意解析等方式,抹黑、污蔑、嘲笑党的领袖和英雄烈士。诋毁领袖人物最大的焦点就是诋毁毛泽东同志。特别是对毛泽东指挥红军得意之作的“四渡赤水”恶意贬彽、矮化,企图以此达到贬低毛泽东战略思想及历史地位的目的。

我们知道“四项基本原则”是写入《宪法》的。因此,揭露历史虚无主义是每一个中国共产党员、每一个中国公民的责任和义务。但这是一个难以完成的任务。正如曲青山同志指出:“历史虚无主义确实具有极大的欺骗性、迷惑性。改革开放以来,一些人打着‘解放思想’‘反思历史’‘范式转换”’‘还原真相’等旗号,以主观代替客观、以细节代替整体、以臆想代替史实,肆意肢解、歪曲历史,混淆视听、迷惑大众。”“历史虚无主义的本质,就是以所谓‘重新评价’为名,歪曲近现代中国革命历史、党史、国史、军史。”(见《鉴往知来 旗帜鲜明反对历史虚无主义——专访中央党史研究室主任曲青山》,作者:新华社记者罗宇凡、朱基钗,《人民日报》2017年7月4日6版 )

近年来我们党对全党进行党史学习的目的,正是为了改变这一不良现象。改开以来,关于我们党的历史上遵义会议的调查考证,是否有过历史虚无主义的现象?请看此例。

1983年由李志光、陆友山撰写的《遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》,一段时间以来,很多哲学社会科学研究者、党史研究者都认为这是一个历史虚无主义的调查报告。但是多年来,没有人能全面揭开这个“调查报告”的真相。

习近平总书记在谈到关于如何进行调查研究的方法时指出:“调查研究要经常化。要坚持到群众中去、到实践中去,倾听基层干部群众所想所急所盼,了解和掌握真实情况,不能走马观花、蜻蜓点水,一得自矜、以偏概全。对调研得来的大量材料和情况,要认真研究分析,由此及彼、由表及里。对经过充分研究、比较成熟的调研成果,要及时上升为决策部署,转化为具体措施;对尚未研究透彻的调研成果,要更深入地听取意见,完善后再付诸实施;对已经形成举措、落实落地的,要及时跟踪评估,视情况调整优化。”(《人民日报》2020年10月11日)

李志光、陆友山撰写的《遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》正是这样一个“走马观花、蜻蜓点水,一得自矜、以偏概全”式的调查报告。

1984年在“纪念遵义会议召开五十周年”的时候,解放军出版社出版了《遵义会议的光芒》一书,该书的责任编辑为朱冬升 [1] 。书中有一个问题受到了社科界的广泛重视。即全书大都把1935年中共中央政治局在遵义召开“遵义政治局扩大会议”的时间,从过去我们过去熟悉的1935年1月8日,改到了1935年1月15日至17日。由于这一改动及文中大量事件与我们党史研究工作者掌握的历史大相径庭,于是当时就受到了党史工作者质疑。

在这本《遵义会议的光芒》一书中,谭智勇的《红军四渡赤水大事记》有“一月十三日 周恩来电致驻守团溪的五军团政委李卓然和中央代表刘少奇,于14日赶到遵义参加政治局扩大会议。”党史研究者都知道,此前,遵义会议召开的时间是1935年1月8日(这是中央办公厅确定的纪念日,实际召开日期是1935年1月7日至1月9日)。并且在遵义会议前,李卓然是红五军团的政委,董振堂是五军团的军团长,而陈云则是五军团的中央代表。这是有众多历史文献记载的。

文集中还有署名“李卓然”的文章,详细描述李卓然“他自己”十三日如何从桐梓赶往遵义的情况。在同一本书上,谭智勇的《红军四渡赤水大事纪》一文中说李卓然同志是从团溪到遵义开会的,而“李卓然”自己则是说他是13日从桐梓赶往遵义的。贵州人都知道这两地一南一北,相差很远(地图可查)。

显然两地是南北两个相差近百公里的不同的地点。哪一个是真的呢?显然其中一个必定是假,抑或两个都不是真的。因为五军团参谋长陈伯钧日记显示,1935年1月13日他与林彪、聂荣臻都在遵义,并同住在一处(后详)。

然而,在同一本书中,成仿吾 [2] 同志的文章是这样描述的:“在进占遵义的第二天,就召开了中央政治局会议,来总结反五次围剿的斗争(一月六日至八日)。”文章特地用括号标明了日期。

为什么要修改“遵义会议召开的时间”,就成了社科界激烈争论的问题。而且一石激起千层浪,从遵义会议召开时间这个问题的争论开始,犹如多米诺骨牌,不断扩大争议内容和规模。从1983年起,这一争议一直延续了四十年,始终没有结论。时至今日,依然扑朔迷离。

关于遵义会议召开的时间问题引起了全国哲学社会科学界特别是党史界的争议,有关文章多达数百篇。从2010年西北师范学院张弘教授发表的《近二十年来关于遵义会议研究若干问题综述》以及2011年3月2日求是理论网以《遵义会议研究中若干争议问题》再次对遵义会议研究的争议进行了回顾与评述。文章认为:“遵义会议作为中国共产党历史上最重要的会议,在中国革命中起了极重要的作用,因此在中共作出的两个历史决议中,都充分肯定了遵义会议意义,作出了高度评价。遵义会议也很早就受到研究者的关注,但真正的学术研究应该说是改革开放后的新时期才开始的。”

求是理论网在《遵义会议研究中若干争议问题》中披露了争议双方的一些不同意见,一些研究者仍坚持修改时间是因为找到了一些新的证据,而一些人则认为这些所谓证据“证据不足”。因为党内有众多历史文献记载,修改“遵义会议召开时间”是错误的。文章中披露过不同意见:“1989年曾景忠曾经著文探讨这个问题。他认为虽然找不到在政治局扩大会议前举行过政治局会议的原始记录,但不少间接资料提供了举行过政治局会议的线索。这些线索包括红军总司令部作战参谋吕黎平、毛泽东的警卫员吴吉清、陈昌奉对军委纵队进遵义后布置会场,中央立即召开会议,毛泽东出席了会议的回忆;毛泽东本人在《驳第三次‘左’倾路线》一文中说,遵义会议是1935年1月9日举行。”

直至今天整整40年了,论战不时还见诸媒体。是时候需要一次性把这个问题搞清楚的时候了。

如何才能搞清楚这个问题呢?恩格斯曾经说过:“即使只是在一个单独的历史事例上发展唯物主义的观点,也是一项要求多年冷静钻研的科学工作,因为很明显,在这里只说空话是无济于事的,只有靠大量的、批判地审查过的、充分地掌握了的历史资料,才能解决这样的任务。”

首先,引起党史研究者关注的源起,应该是1984年《遵义会议的光芒》一书出版之后,很多人就在追问为什么要更改遵义会议的召开时间?追根溯源的结果发现:中央党史研究室1982年起成立了一个临时机构“党史征集委员会”(简称“党史征委”),该委员会派出了一个“遵义会议若干问题的调查组”,调查组撰写了一个调查报告——《遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》。这个调查报告称,更改遵义会议时间的原因有两个:一是发现了一些新的资料;二是最新发现了新的历史文献:“一月十三日,中央以‘恩来’的名义发出电报通知:‘卓然、少奇:十五日召开政治局会议。你们应于十四日赶来遵义城’。这是目前找到的唯一通知。”(见《遵义会议文献》133页)

从1983年起,特别是《遵义会议的光芒——纪念遵义会议五十周年》这个集子出版后,几乎所有的党史研究文章及再版的历史文献,包括《毛泽东年谱》《毛泽东军事年谱》都把遵义会议召开的时间从1935年1月8日改成1935年1月15日至17日。

报告是由当时中央党史研究室的“党史征委”调查组在贵州等地调查研究后得出的结论。多年来笔者很好奇:一是调查者是何许人也?调查者在贵州向哪些学者、专家调查过?根据是什么? 长期研究党的历史的人都知道。遵义会议召开时间一直是有明确定论的。至少有如下十条是大家所熟知的。

1、毛泽东亲自主持编写的党的重大历史文献《六大以来》中收有“遵义会议决议”,有明确的遵义会议召开时间为“一九三五年一月八日”(如下图)。

【见毛泽东主持编写的中国共产党的历史文献《六大以来》第669页】

2、中共中央办公厅确定遵义会议召开的时间是1935年1月8日至1月9日,确定以1月8日为纪念日。1959年遵义地委向贵州省委宣传部请示,因为陈云同志的“汇报提纲”表明,会议时间是三天,特请示中央办公厅哪天作为纪念日为好。1959年经遵义地委宣传部请示贵州省委宣传部后,1959年12月26 日省委宣传部复电地委宣传部:“经向中共中央办公厅请示,办公厅杨尚昆主任指示确定以1935 年1月8日为‘遵义会议’的纪念日期。”至此, 遵义会议纪念馆就一直以这个时间宣传遵义会议。

3、中央档案馆收藏有历史文献原件,文献明确显示遵义会议召开的时间。中央档案馆保存有决议的历史文献原件,即张闻天警卫员员刘自升所刻写的历史文献原件。从图片看《关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》1935年1月8日政治局会议通过,是很清楚的。

4、杨尚昆同志证实会议时间是1935年1月8日。1957年3月6日,遵义会议纪念馆筹备处馆长孔宪权采访杨尚昆同志,证实会议时间是1935年1月8日。杨尚昆同志还向孔宪权与国瑞臻回忆了若干有关遵义会议的重要资料。

当时,孔宪权任遵义会议纪念馆筹备处馆长。长征时期他是杨尚昆的部下,任三军团司令部的侦察参谋,系营级干部。1957年3月6日,为弄清遵义会议的一些疑难问题,孔宪权带资料员国瑞臻赴京采访杨尚昆,受到杨尚昆同志的热情接待。杨尚昆向孔宪权与国瑞臻回忆了若干有关遵义会议的重要资料:“会议大约是3天(有档案可查) [3] 。元月8日开始。教堂是总政治部住,王稼祥是政治部主任,就住在那里。开会的那间房子是在楼上,有窗子靠天井,我肯定记得不错。”(见遵义会议博物馆工作人员唐辉《杨尚昆四临遵义》一文,见《贵阳文史》2015年第一期[总149期]第46页。)

5、贵州省社科院与贵州省博物馆编辑出版的《红军长征在贵州史料选》标明《关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》明确标明“1935年1月8日政治局会议通过”(见《红军长征在贵州史料选》第28页)。

6、《红军长征•文献》有记载:《关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议》明确标明“1935年1月8日政治局会议通过”(《红军长征•文献》第213页,注明按中央档案馆编《中共中央文件选集》入编)。

7、1984年前,在“遵义会议”中共领导参会人员全部健在时,所有文献都注明遵义会议1935年1月7日至9日。若没有写出具体时间的也表述为1935年1月初,而不是称中旬。

8、陈云同志证实遵义会议8日左右召开。中央档案馆馆藏的陈云手稿《(乙)遵义政治局扩大会议》一文中明确指出:“当着红军占领遵义以后,政治局扩大会议即行开幕”这虽然没有确定具体时间,但与8日左右开会是吻合的。由于当时有媒体误报遵义会议召开时间,为了进一步弄清遵义会议召开的时间问题。当时遵义会议纪念馆负责人决定赴京采访陈云同志。

1977年8月24日,陈云在他家里接受遵义会议纪念馆人员采访,谈话中说:“关于遵义会议召开的时间,总结决议上写的是1月8日。不可能一到遵义就开会的,记得是进遵义后一二天后召开的。”(见遵义纪念馆主办的《大转折》2008年第3期“陈云同志采访记”一文。)

9、李德在《中国纪事》中提到遵义会议是1935年7-8日召开的。李德在《中国纪事》中写道:“还邀请了临时革命政府委员、总参谋部的工作人员,以及军团和师的指挥员,政委等来参加1935年1月7-8日举行的会议。”(见李德《中国纪事》中文版第128页)

10、吕继熙(吕黎平将军,时任红军总参谋部参谋)同志证实,遵义会议召开的时间是1935年1月7日晚开始的。他在回忆文章中描述了进入遵义后安排召开遵义会议 ,整理会议室的情况:

“1月7日凌晨,红一军团第二师进占遵义。中午,党中央和中革军委领导率军委纵队的先遣梯队——总司令部,按预定计划紧跟第二师之后从东南方向移驻遵义城。

“……我还来不及欣赏这座老城的市容,即和王辉一道跟随朱德、周恩来径直来到黔军第二师师长柏辉章那座两层楼的公馆。周恩来进屋以后,在楼下,楼上全面视察了一番,接着指派我午后立即带人把楼上大房子打扫干净,布置出一个能供20人左右开会使用的会议室以便当天晚上开会使用。……7日,党中央和中革军委领导进驻遵义城的当天晚上,召开了有红一、三军团军政一把手、五军团政委以及总参谋长、总政治部代主任参加,李德列席的历时三天的党中央政治局扩大会议。由于这次会议召开的特殊历史条件,特别是我奉命参加了会场的准备工作,留下了比较深刻的印象。因此,当我在1983年后看到中央党史资料征集委员会的调查报告,论证遵义会议是在红军占领遵义后七八天的1月15日召开时,觉得同自己的回忆出入较大。” (见《红军总参谋部的峥嵘岁月》第204页)

以上只是收集的大众都能见到的权威历史文献及党史记载。从这些历史文献上,我们看不出原先有明确定论的遵义会议召开时间有什么不准确的地方,有什么理由非要修改?

三、关于中共中央政治局在遵义集中召开的三次会议情况

中央红军总司令部1月7日进入遵义后,至1935年1月19日离开遵义期间,中共中央政治局在遵义有过三次集中开会的记载。

1、中共中央政治局在遵义的第一个会议——“中央政治局领导的碰头会”。

证据:是红军长征中的例行会议:1964年12月贵州省博物馆和文化厅请毛泽东当时的警卫员陈昌奉同志到贵州,请他谈谈红军长征在贵州的一些情况。陈昌奉同志说:“主席到遵义城以后,并未立即到休息的地方去,因为每到一个地方,领导上都必须先在一个地方集中碰头,研究一下情况才分散。”(见《红军长征在贵州史料选》第185页:陈昌奉《长征经过贵州的一些情况》)

这个会议召开的时间应该是午饭前,时间大约是1935年1月7日10点至12点之间。会议人员应该是已到遵义的中央政治局首长及军委司令部一些成员。

李德也证实曾经开过一个35人至40人左右的会。他在《中国纪事》中提到了这个“碰头会”:“还邀请了临时革命政府委员、总参谋部的工作人员,以及军团和师的指挥员、政委来参加1935年1月7-8日举行的会议。这些人形成了多数……即使把1934年1月五中全会补选的委员考虑进来,那么三十五至四十个与会者当中,肯定有三分之二不是中央委员。”(见《中国纪事》第128页)

李德不明白中国人开会并不是从头到尾都是一个会。每到一处的“碰头会”参加人员并没有太严格的规定,会议内容一般包括安排住处、交代作息时间等要求。当然也可能是少数人留下来谈“召开遵义政治局扩大会议”的情况,即研究者们猜测的“遵义政治局会议的预备会”。这个“碰头会”的人员比较多,会议会场应该在遵义政治局扩大会议会场后面的天主堂内的小礼堂召开的。因为解放后贵州省委一度将天主教堂的小礼堂作为遵义会议召开地点。后来经过杨尚昆同志指认,“遵义中共中央政治局扩大会议”的正式会场是在柏辉章公馆二楼,当年的会议室仅有20平方米左右,能容纳40人左右的“碰头会”召开的地方显然不是柏辉章公馆二楼(即现“遵义会议会址”)。

2、中共中央政治局在遵义的第二个会议——“中共中央政治局扩大会议”。这个“中共中央政治局扩大会议”,就是后来各种文献所特指的“遵义会议”,其召开时间应该是1935年1月7日19时左右。

证据:见1984年以前(如上文所列9条)的各类党的历史文献。

3、中共中央政治局在遵义期间召开的第三个会议——中革军委向中央政治局关于作战方针、时间、地点的报告会。

这个会议应该是军委计划准备从泸州——宜宾之间北渡长江,向中央政治局报告“作战时间与地点的选择”的会议。因为几天前的“猴场会议决议”要求“作战时间与地点的选择,军委必须在政治局会议上作报告”,从逻辑上讲,这个会议的召开是必然的、毫无疑义的。会议时间是1935年1月15日开始召开的。

同时,时任红军总部参谋的吕黎平将军 [4] 指出:“1月15日又召集各军团首长再次开会,研究过长江的具体行动路线,这次军委会议的除参加政治局扩大会议的人员外,还有总部和军委纵队的叶剑英、张云逸、彭雪枫等”(见《红军总参谋部的峥嵘岁月》第106页)。有叶剑英同志参加的会议肯定不是“遵义中共中央政治局扩大会议”,因为叶剑英虽然任军委纵队副司令员,“遵义会议”召开时,军委纵队离遵义还有两天的路程。因此没有参加“遵义政治局扩大会议”的记录。

1935年1月15日召开的军事会议后,发出过《中共中央政治局、中革军委为中央红军北渡长江转入川西指示红四方面军配合行动电》,电报落款是“政治局、中革军委”。显然15日至17日之间,政治局和军委共同研究过给红四方面军的电报。

四、“党史征委”调查组到遵义会议纪念馆调研情况

过去我们一直不明白更改遵义会议召开的时间有什么重大意义?更不知道“党史征委”调查组的情况。通过近些年来的资料收集和互联网、大数据查阅,我们总算了解了关于“党史征委”调查组到遵义调查的一些情况。20世纪80年代,各省都成立有党史征集委员会,一般是设立在各省省委党史研究室。中央级的党史征集委员会当时是设在中共中央党史研究室。从“党史征集委员会”名字来看应该属于一个临时性的机构。

1、关于“党史征委”调查组成员的组成。中央党史研究室“遵义政治局扩大会议若干情况的调查组”由李志光、陆友山、周克、彭咏梅4人组成。实际上到贵州进行实地调研的只是李志光和陆友山两人。李志光、陆友山调研的地点是到贵州调研,主要是到“遵义会议纪念馆”调研。

2、弄清了“党史征委”调查组听取了哪些部门的意见。调查报告中有明确表述:“此次调查,在中央组织部、中央档案馆、解放军军事科学院,贵州省有关部门及遵义会议纪念馆等单位的配合和协助下经过反复核对考证,初步弄清了下列几个问题。” (见《遵义会议文献》1984年4月版第131页 附录:《关于遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》)

3、“党史征委”调查组到过贵州的哪些“有关部门”目前还不清楚,也不见记载,但报告所列“遵义会议纪念馆”显然是调查的重点。

关于调查组到遵义调研的情况,时任遵义会议纪念馆副馆长石永言 [5] 在《茅台酒厂旧事》一文有描述:“1984年的一天 [6] ,时任中共中央党史资料征集委员会与党史研究委员会办公室主任李志光,带着一名研究员陆友山赴遵,目的是弄清遵义会议召开时的一些问题,譬如开会的具体时间以及与会人员等。工作完成后,李主任提出欲去仁怀的茅台酒厂看看。单位领导便派我随他们前往,作些联系工作。”(见2022年10月30日《遵义日报》发表的《茅台酒厂旧事》一文)

从石永言时任遵义会议纪念馆副馆长的情况来看,“党史征委”调查组来调研,显然他是参加了座谈会或接受过采访的。其目的和任务很清楚:主要调查的问题是遵义会议召开的时间及参加人员情况。

4、关于“党史征委”调查组在遵义调查情况。在遵义调查遵义会议的若干未弄清的问题,召集遵义会议纪念馆的馆长、副馆长座谈并听取他们的意见,显然是调研的重点。因为遵义会议纪念馆从初建起就收集了不少相关各类文献资料及当时中央红军在遵义时指挥作战各军团首长及各级参战指战员后来的回忆录。应该说,最了解关于遵义会议的各种情况的显然是遵义会议纪念馆负责人。

当时纪念馆主持工作的副馆长是费侃如(后任馆长),另一名副馆长是石永言。显然这两人都应该是参加座谈的主要人员,也可以说是对调查遵义会议若干问题的主要采访对象。但从历史资料看,两个馆长对遵义会议召开时间的观点和意见是大不相同的(后详)。

费侃如,1958年毕业于重庆交通学校,1982年起担任纪念馆副馆长(后任馆长),1984年主持全馆工作,1988年评为副研究员,1996年晋升为研究员,成为当时贵州省第一批文物、博物馆系列5名研究员之一。

石永言(原名田兴咏),是当时的另一名副馆长,毕业于贵阳师范学院中文系。他在著作《遵义会议纪实》一书的后记中坦言“由于历史的误会,我由一个文学的人转而从事党史工作,匆匆三十年对长征不得不逐渐产生的兴趣。”

虽然石永言时任遵义纪念馆的副馆长,但他并没有社会科学研究的经历,仅仅是一名遵义地区的业余文学爱好者,更不在我们省委宣传部社科规划办掌握的全省党史研究专家之列。

两位馆长,一位当时是业余文学爱好者,一位是长期从事中共党史研究的资深研究员。那么他们的观点如何呢?

我们首先来看,主持遵义会议纪念馆工作的费侃如同志对遵义会议若干问题的观点。遵义会议纪念馆原馆长费侃如 [7] 同志1996年在《贵州社会科学》杂志上发表的《遵义会议决议研究二题》一文中,有三个重要观点:

第一个观点:他指出,遵义会决议《决议》1935年1月8日通过不可能标错。“当年任红军总部机要科译电员、原中央办公厅机要局局长李质忠同志最近在参观遵义会议会址后,也回忆指出:‘当时在总部刻蜡版的叫刘自升,遵义会议决议就是他在遵义刻的,他刻完决议就调到机要科来了。在此之前他是跟着张闻天的。我知道刘自升刻决议,是作战参谋黄鸽显同志告诉我的,黄亲自看见刘自升刻的。”当笔者(指文章作者费侃如)向李老汇报到1月8日《决议》时间有同志认为是刻错了,或翻印时笔误所致时,他反复肯定地说: ‘不可能刻错!’ 因此,对‘一月八日’ 《决议》版本的时间问题,值得我们进一步思考。(见《贵州社会科学》1996年第1期第86页)

第二个观点:文中指出,“毛泽东亲自主持了《六大以来》[8] 一书的编辑工作,《六大以来》正式成书之前中央曾先以散页形式发给高级干部阅读,因此,参加遵义会议的19人(李德已离华)都能人手一份,竟然无人对《决议》所标“一月八日政治局会议通过”产生异议,这岂不发人深省吗?”(见《贵州社会科学》1996年第1期第86页)

第三个观点:文中还指出,“毛泽东在1941年所写的历史问题结论草案中,明确注明:‘一九三五年一月九日在贵州遵义召开的政治局扩大会议,才把这条错误路线加以克服。’作为一代伟人,毛泽东六年后回忆的遵义政治局扩大会议时间,绝非随意而写的。从《决议》旁证所署“一九三五年一月八日政治局会议通过’和毛泽东写的一九三五年一月九日在贵州遵义开的中央政治局扩大会议”恰好互证了这两个时间都是真实可信的。” (见《贵州社会科学》1996年第1期第86页)

1982-1984年时,正是费侃如同志在遵义会议纪念馆任副馆长主持工作的时候。显然李志光,陆友山到遵义会议纪念馆调研时,费侃如同志不可能不参加座谈。但是,从“党史征委”调查组最后正式发表的《遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》可看出,费侃如同志的意见并未被调研者采信。调研者采信了谁的意见,不得而知。也就是说李志光、陆友山赴遵义调研前,对这些问题可能是不清楚的(或者说对过去历史文献可能有怀疑),因此才到遵义会议纪念馆进行调研。而调研的结论,实际上并没有听信时任遵义会议纪念馆主持工作的副馆长费侃如同志的意见。

既然没有采信费侃如馆长的意见,那么是不是采信了其他人的意见呢?没有直接证据。但从一点我们可以看出,可能是采信了石永言副馆长的意见。因为石永言副馆长是持遵义会议1935年1月15日至17日召开说的观点的。他所著的《遵义会议纪实》一书,曾经受到过质疑。

当年《遵义会议纪实》一书出版后,1935年时任中央红军总部参谋的吕黎平将军看后认为,这个纪实并不真实,与他的亲身经历完全不符。

吕黎平 [9] 将军在看了《遵义会议纪实》一书后,认为这不符合当时的实际情况。他指出:“在分析刚进入遵义为什么不可能开会要等七八天才开会时,都把会议需要一个准备时间作为一条理由。有的书稿(《遵义会议纪实》) [10] 上还活灵活现地描写周恩来是怎样有时伏在一局办公室的大方桌上起草报告,有时回到自己的住室握着毛笔坐在桌前的马灯下……,一连写了几个通宵。这都违背了当时的特定环境。用主观推测代替客观事实。”(见吕黎平《红军总部的峥嵘岁月》第109页)

吕黎平将军曾向《遵义会议记实》作者、电视剧《遵义会议》编剧石永言求证遵义政治局扩大会议1935年1月15日至17日召开的依据。吕将军的文章是这样表述的:“至于《纪实》(即指石永言所写的《遵义会议纪实》)的描写,我问过作者,他说那是文学作品,完全是虚构的。但他的依据却是“党史征委”的调查报告。”(见吕黎平《红军总部的峥嵘岁月》第110页)

也就是说,““党史征委”调查组的调查报告关于“遵义会议召开时间应为1935年1月15-17日”的结论,来自到遵义会议纪念馆的调研,而这个结论又没有采信主持纪念馆工作的费侃如馆长的意见(见上文);那么,显然应该是采信了其他人的意见,当然很可能是石永言副馆长的意见;而石永言竟然说,他的《遵义会议纪实》是文学作品,“完全是虚构的”,依据的却是“党史征委”的调查报告。这就奇了怪了!“党史征委”的调查报告的依据是到“遵义会议纪念馆”调研的结果,如果排除了费侃如馆长的不同意见外,还有谁呢?

石永言的著作《遵义会议纪实》,从汉语语义来说,所谓“纪实”应该是真实情况的记录。然而石永言竟然说他撰写的《遵义会议纪实》是文学作品,“完全是虚构的”。难道“党史征委”调查组的调查报告也是建立在“虚构”的沙滩上的?

虽然我们不知道是谁的意见左右了“党史征委”调查组,但从全面主持遵义会议纪念馆工作的费侃如老馆长发表的诸多关于遵义会议研究的文章来看,费老馆长是持有明确态度的:即这个党的历史文献记载的遵义会议召开时间,不应轻率更改!

而当我们翻阅石永言所谓“长征文学”系列著作,对其研究水平,笔者实在不敢恭维。他在《遵义会议纪实》一书的主要参考书目共44种,其中大多数不属于历史文献,只是回忆录一类的文学作品。我们知道文艺作品、回忆录等,都会因人的记忆缺失和错误而不稳定,有时错误是必然的。因此《遵义会议纪实》实际上只是各种回忆录的串编,虽然他自己所说“完全是虚构的”也未必完全准确,但他确实只按照他自己的文学想象取舍材料,比如他所列的参考书中,成仿吾的《长征回忆录》文中的遵义会议召开时间就没有被他采用。他所列的人民出版社出版的《遵义会议文献》是被他采信的,而《遵义会议文献》一书附录的是“党史征委”调查组的《遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》。

问题是,这个调查报告关于“遵义会议召开的时间”的结论来自哪里呢?又来自于当年“党史征委”调查组到遵义纪念馆的调查?这显然是个死循环!从逻辑上也就可以说,他们依据的只是他们自己的意见。因此我们是否可以提出疑问:是当年“党史征委”调研人员的“偏听偏信”呢?还是他们的“先入为主”?抑或是习近平总书记所说的“走马观花”式的调查?这个典故的含义指的是:一方是瘸子,一方是塌鼻。需要掩盖的是什么不得而知。

再看石永言的《遵义会议纪实》中,完全虚无了“中共中央猴场政治局会议”。毛泽东正是因为要出席“猴场会议”,提前离开原来的行军系列,从此后一直跟军委司令部一道行军。也就是说“中共中央猴场政治局会议”以后,毛泽东从此时起,无论行军打仗一直同中革军委司令部在一起。而中革军委司令部从来都是“靠前指挥”。文献显示军委司令部是1935年1月2日即1935年元旦的第二天过的乌江。因此1月7日到遵义出席遵义政治局会议并无逻辑问题。而“党史征委”调查组却认为军委纵队九日到遵义,从毛泽东行军序列看不可能出席“遵义会议”。这个逻辑推断是完全错误的,原因是调研者根本没有认真研究过红军在贵州的历史。

有时社科研究者、特别是党史研究者在看一些文学家们编写历史故事的时候,发现很多作家写历史故事,并不研究历史文献本身,而是从回忆录中硬裁软取,从道听途说中加油添醋,对于实际事件的过程常常是挂一漏万、东拉西扯,有时甚至天马行空、脑洞大开。在过去,作家写历史故事是可以用七分真实、三分虚构的,如写《三国演义》。今天应该不行了吧?

我们再看石永言的纪念中国工农红军长征胜利70周年的著作——《战争绝唱》中,竟然有这样的描述:“中央红军分三路撤离遵义。左纵队三军团从懒板凳出发……中央纵队五、九军团及军委纵队……右纵队一军团经新站……” 作为一般的作家,对这段历史不熟悉是情有可原的,而作为当了多年遵义会议纪念馆副馆长的石永言,出现这种最低级的错误是令人吃惊的。

红军长征以来从来只有左纵队、右纵队。历史文献中的“中央纵队”并非“左中右”的中,而是“中央红军”的中,“中央纵队”就是原“军委纵队”。(见解放军出版社《红军长征·文献》第239页:1935年1月19日《朱德关于军委纵队改为中央纵队的命令》)历史文献显示“军委纵队”改为“中央纵队”是根据1935年1月19日电令更改的。红军根本没有什么“中路纵队”之说。

石永言在《战争绝唱》中主要写的还是毛泽东指挥“四渡赤水”的内容,但是描写的内容并未超出其《遵义会议纪实》所列参考书的范围。而其他文献资料,如解放军出版社出版的《红军长征·文献》、军事科学出版社出版的《红军黔滇驰骋史料总汇》中的内容(上中下共四册,其包括国共双方各日往来电报、军事报告书等内容)根本没有。

显然石永言在遵义会议纪念馆工作数十年,竟然没有认真研究党的历史文献。他作为《遵义会议纪实》作者,对中央红军长征在贵州的情况并无多少研究,《战争绝唱》更是“剪刀加糨糊”的产物。作者还在《战争绝唱》(中共党史出版社2006年版)自序中说:

“红军将领萧华作词的长征组歌中的《四渡赤水出奇兵》早已唱彻大江南北、长城内外。但在已经过去了的岁月里,或因历史资料的挖掘所限,或因研究的不力,或因政治方面的原因,便或多或少对此战役有所神化,在一定程度上对这场既是威武雄壮也是惨淡经营的活剧,有意或无意地简单化了。似乎生死攸关的遵义会议一开,毛泽东上台为中共领袖,红军从此便牵着敌人鼻子走,处处主动,来去自由。3万左右贫弱的红军,面对强大的40万围追堵截的国民党军,仿佛‘不管风吹浪打,胜似闲庭信步’。难道残酷的历史,真如此乎?”(《战争绝唱》自序 第1-2页)

以一介平民的资格,质疑红军将领萧华所撰毛泽东《四渡赤水出奇兵》在中国还是第一次。把毛泽东认为是他自己指挥红军作战的得意之笔“四渡赤水”,描述为“这场既是威武雄壮也是惨淡经营的活剧”,更是自我膨胀的狂妄!

一个“真如此乎?”不但代表作者的观点,还代表中共党史出版社的态度,竟然能审核通过这样的表述!

“过去一些文学、影视作品,由于对此缺乏很好的审视,故多在‘得意之笔’的‘得意’上大做文章。而对这‘得意之笔’如何得来、如何造就,往往挖掘不够。于是便深感广大读者、观众读到抑或看到的四渡赤水,并非一段真实而鲜活的历史回顾,人为地制造了一些所谓神奇,故弄玄虚地拔高了其中的某些情节。举个例子,红军三渡赤水,被说成是有意调动敌人而来此招,好像事先设计好了似的。于是,敌人便乖乖地听候调遣,腾出大道,让开两厢,让红军前进。这样,既把敌人脸谱化了,也没有真实地反映出红军统帅的高明与红军艰苦奋斗的本质。”

从这一段文字可看出作者确实没有认真研究我们党的历史文献。

由于对中央红军长征在贵州这一段时间的党的历史研究不够,一个时期以来矮化、虚化、淡化毛泽东指挥的“四渡赤水”文章、影视不少,其中也包括石永言任编剧的贵州电视剧制作中心,根据石永言《遵义会议纪实》拍摄的6集电视连续剧《遵义会议》。而石永言在《战争绝唱》中质疑萧华及长征组歌中的《四渡赤水出奇兵》,更是典型的头脑膨胀、夜郎自大!我们说他“以小人之见度将军之腹”并不过分,甚至可以说是蜀狗吠日。

《战争绝唱》的作者石永言根本就没有认真研究过中央红军长征在贵州的历史文献。我们说他挂一漏万是有证据的。比如“二渡赤水”时毛泽东的指挥红军的三大战略战术谋略,他显然不知道(或者是故意虚无):

①军委2月10日19时下达了行动部署:“以5军团及1军团一个团,伪装我军主力进取镇雄”。1军团及5军团伪装主力进取镇雄的“大湾子战斗”只字未提(此计,为回师黔北,迟滞滇军三日以上);

②“声东击西”迷惑敌人。“二渡赤水”时军委电令要求:“(我)军委总部,决以一部迟滞追敌主力并把该敌引向温水以北。”(见军事科学出版社《红军黔滇驰骋烟尘谱》第318页)

文献资料显示,军委总部以一部向温水、綦江运动迷惑敌人:“为保证我军攻打桐梓、娄山关的胜利,中央军委派张际春同志(注:政治部宣传部)到一军团带一个团,伪装主力在官渡河一带阻击敌人,并把敌人引向温水、綦江方向。”这还是石永言所列的参考书中的记载(见《红军长征在贵州选辑》第756页)。

毛泽东的这一计,调开了黔军何知重师。就是为什么黔军精锐主力何知重师(即后来参加抗日战争中的国民党103师)没有出现在二渡赤水时的“桐遵战役”的战斗中的原因。毛泽东的这一计显然对“桐遵战役”取得胜利有重要意义。何知重这个师曾经配备了蒋介石1933年给黔军王家烈配备的1000多支德国 “九子枪”,还有德国开花毒弹20余万发。同时王家烈还用鸦片从陈济棠手里搞了不少新式武器,大都配备在王家烈这个侄子何知重的队伍里。

同时薛岳还要求黔军侯汉祐(时任黔军教导师第一旅旅长)旅固守赤水(所以我们在“桐遵战役”中没有见到这一个师及这个旅参战的情况。显然是被张际春这个团调走了)。毛泽东的这一计,实际上调走了黔军一个师一个旅的兵力。这对二占遵义、桐遵之战的胜利有重大意义。这也给作为后卫的5、9军团减轻了压力,得以从容撤至娄山关,并依关阻滞黔军及川军援军。

③在指挥上,规定各军团按军委“逐日电令”行动执行命令。“二渡赤水”是一个连续的战略指挥过程,毛泽东每天都发出行动电令 [11] 。要求各军团按“逐日电令”执行,中央红军主力则迅速“二渡赤水”进至桐梓。为了让“声东击西”的计谋做得更逼真,毛泽东在娄山关战斗结束后立即决定电令9军团一个团带30分队电台(即中革军委司令部电台之一)伪装主力东出绥阳(注:绥是多音字,此处地名读“虚”音),作出向东面突围与二六军团汇合的假象,发出《攻打黔军蒋在珍师电》。这一计阻止了蒋在珍部从绥阳增援遵义的可能。当时蒋在珍率有四纵队暂一师一部、四纵队第三师五旅、四纵队第一旅。

实际上毛泽东指挥“二渡赤水”是“三虚一实”的“瞒天过海”之计。一、三军团从淋滩、太平渡偷袭桐梓,自此开创了“桐遵战役”的胜利之路。

石永言所著的《战争绝唱》中,对毛泽东在“二渡赤水”中非常精彩的三大战略计谋,竟然一字未提。

显然作者并没有认真研究过《红军长征·文献》,如果说他是有意矮化毛泽东“四渡赤水出奇兵”可能非其本意,但是,作为专写战争“绝唱”竟然无视历史真实,而且这些内容都是在他所列出的参考书《红军长征在贵州史料选辑》中有记载的,不知他到底看没看过。

同时在他的《战争绝唱》中,不但有许多东拉西扯未证实的段子,还有更加胡编乱造的桥段,如说毛泽东的警卫员陈昌奉因吸大烟,把毛泽东的“一支胶鞋”遗失在烟馆(见《战争绝唱》第19页),这样闻所未闻的桥段,不能不说是“脑洞大开”吧!石永言多年在贵州遵义纪念馆任职竟然不知道“东皇殿”是习水县原名,文中多次把东皇殿与习水并用。文中所罗列描述演绎的敌方人员如王家烈(解放后曾任政协委员)、晏道纲、魏鉴贤、王天锡的资料大多来自《红军长征在贵州史料选》。王家烈回忆中就专门注有“东皇殿今名习水”。显然作者并不是一个行文严慎的党史研究人员,只是一个吹毛求疵、一知半解、乐于凭想象演绎的业余文学爱好者。研究历史问题,你既然不是当时的事件经历者,就必须采信去伪存真的历史文献,这是最起码的历史研究者的常识,也是道德底线要求。

石永言描述红军进遵义时李维汉(罗迈)接见贵州地下党的情况,文字写得绘声绘色。但是事实上,李维汉(罗迈)当时在九军团,红军初进遵义召开遵义会议时,李维汉还在湄潭一线,根本就不在遵义。其实就在石永言所列的参考文献《红军长征在贵州史料选集》中就有记载,李维汉同志说:“我是红军第二次占领遵义时才见到他们的。记得是几个人开了一次会。是在遵义城北门外靠右边的村子一个农民家里开的,他们本来就有一个组织,我们取大优先了这个组织。这件事。我可以负责证明。”(见《红军长征在贵州史料选集》第129页)

李维汉(罗迈)所著《回忆与研究》有更详细的记载:“党中央进入遵义城后,召开了遵义政治局扩大会议,我没有进遵义城,也没有参加会议。当时我是地方工作部部长,凯丰是中央政治局候补委员和地方工作部副部长,他参加了会议。他回来后,我问他会议情况,他说“谁正确,谁错误走着瞧吧!”(见李维汉《回忆与研究》第352页)

习仲勋同志在为李维汉所著《回忆与研究》中所作序言中提到,李维汉同志生前曾经同他谈过写回忆录的原则:实事求是,真实第一,坚持真理,修正错误。虽然是回忆录,应该说李维汉同志这些记录是可信的。

显然,作者石永言根本没有认真研究过李维汉的著作《回忆与研究》。而《战争绝唱》中关于贵州地方党组织在进入遵义时的描述,完全是子虚乌有的事。实际上,贵州地方党组织与中央红军的交集是在红军二占遵义的时候。

关于“三渡赤水”,作为一个严肃的作家,只要认真研究一下从1935年3月3日至1935年3月20日敌我双方的电报、电令,就绝不会得出石永言那样的结论。从蒋介石1935年3月2日到重庆后的第二天至3月10日的敌我双方的电令变化;从毛泽东任前敌司令部政委以来的各类社论、文章、电报都有历史文献记载。难道红军“三渡赤水”,不是有意调动敌人吗?就连蒋介石的身边智囊晏道刚都认为:“二渡赤水”后,是毛泽东一直在牵着蒋介石鼻子走。(见《红军长征在贵州选辑》第356页)

单凭毛泽东1935年3月4日,从娄山关南麓的董公寺军委临时指挥部,到遵义当天参加了中共中央政治局碰头会后,只带了少数红军战士,立即向周浑元三个中央军驻地——鲁班场怼进40多公里的鸭溪,当晚发出了数个电报,声称6日决将前敌司令部进至在周浑元根据蒋介石“会攻遵义”电要求的中途——白腊坎(现白龙)。从这些大智慧和及时应对如流的手段来看,说毛泽东“用兵真如神”并不过分!如果石永言连这些历史文献都没有见过,竟然说“三渡赤水”不是毛泽东的指挥策略,岂不是空口呓说?!

其实,无论是历史研究还是纪实文学,没有任何人说过可以不严谨对待。特别是对待中国革命史,无论是历史研究者,还是所谓的“纪实文学”作者,都不可以采用“三分真实、七分虚构”的手法叙述历史。由于当今世界是知识、资料大爆炸的年代,大数据普及的年代,即使是“七分真实、三分虚构”也不应该,因为中国革命历史有非常准确广泛的记载。

我们不希望作者在面对人们对《战争绝唱》提出质疑时,再次如《遵义会议纪实》受质疑时用“那是文学作品,完全是虚构的”话来搪塞吧!

2016年11月30日,习近平总书记《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》中指出:“文学家、艺术家不可能完全还原历史的真实,但有责任告诉人们真实的历史,告诉人们历史中最有价值的东西。戏弄历史的作品,不仅是对历史的不尊重,而且是对自己创作的不尊重,最终必将被历史戏弄。”

随意更改历史事件的内容、情节、过程、时间,实际上就是编造历史谣言,也就是搞历史虚无主义。历史虚无主义的本质就是以主观代替客观、以细节代替整体、以臆想代替史实,肆意肢解、歪曲历史,混淆视听、迷惑大众。

毛泽东同志曾经说,“世界上怕就怕‘认真’二字,共产党就最讲认真。”中国共产党是一个非常认真的党,中国革命的历史文献也非常完整。

既然李光志、陆友山撰写的“党史征委”调查报告是根据对遵义会议纪念馆的调研,是采信了石永言们的意见;而石永言的作品《遵义会议纪实》中关于遵义会议召开的时间,居然又说是来源于“党史征委”的调查报告;而在吕黎平将军追问依据时,竟然又说“那是文学作品,完全是虚构的”。那么当年“党史征委”关于遵义会议召开时间的调查结论,我们是不是可以说“结论依据不实、不足”呢?或者说,以一两个人“走马观花”式的调查就改变党的历史文献结论,是否不够慎重呢?

五、《关于遵义中央政治局扩大会议若干问题的调查报告》发表前后情况

关于遵义会议召开时间问题,一般同志可能会问,已经过去那么多年了,确定其早几天或晚几天,有什么关系呢?其实是有关系的,因为改动历史事件的时间轴会影响到许多历史文献记载的真实性。

1、关于“党史征委”调查报告发表、出版的时间。 经过认真考查,从各个版本记载发表的时间来看,首次发表应该是在《中共党史资料》第六辑上。但是第六集上并没有标注出版时间(见图)。

我们从《中共党史资料》第七集出版时间为1983年10月的比较来看,第六集应该在此之前。从人民出版社出版的《遵义会议文献》标注的时间为1984年9月,但文件后面标注有1983年2月初稿字样。

显然“党史征委”调查报告成文应该在1983年2月之前,实际上发表在《红军黔滇驰骋史料总汇》时标注的时间也是1983年2月。也就是说,中央党史研究室“党史征委”调查组到遵义进行调研的时间在1983年之前,甚至可能是1982年底。

2、关于“党史征委”调查组所写的调查报告情况。调查结束后,调查组撰写了《 关于遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告 》( 以下简称“党征委调查报告” )。 报告中写了五个问题 [12] 。由于调查报告涉及问题众多,本文只重点考证关于遵义会议召开时间问题。其他问题待续。

3、“党史征委”调查报告称关于遵义会议召开时间有两个新发现:一是调查组认定,如果遵义会议是1月7日—9日召开,毛泽东就不可能参加遵义会议。其的结论的逻辑是:因为毛泽东的行军序列在“军委纵队”,而“军委纵队”是1月9日到遵义的,所以毛泽东不可能参加遵义会议。二是声称找到了一份“周恩来致少奇、卓然参加遵义中共中央政治局扩大会议的电报原件。”

让我们来看一下这两个新发现是否能改变党的历史文献“遵义会议于1月7日—9日召开”的结论。

(1)“党史征委”调查报告质疑《关于反对敌人五次“围剿”的总结的决议1935年1月8日政治局会议通过》历史文献所标注的时间(包括中央档案馆收藏的历史文献原件、《六大以来》党的历史文献上所标注的时间及80年代以前各种文献标注的时间)。

“党史征委”调查报告认为:“遵义会议决议上注明,该决议于‘1935年1月8日政治局会议通过’。但是,当年的有关资料证明,这个时间是不准确的。从红军第一次占领遵义,以及中央领导同志进入遵义的时间来看:1935年1月7日21时10分,军委电报各军团及军委纵队首长:“我2师今2时(按:7日晨2时)已袭占遵义”。同日23时,再次电告各军团:‘“总司令部决9时(按:应为8日9时)[13] 移至遵义城’”。结论是:“上述资料说明,我军是在1月7日占领遵义,总司令部于8日移至遵义,军委纵队则是在9日进驻遵义的。因此在此之前是不可能召开遵义会议的。”(见《遵义会议文献》之附录:《关于遵义中央政治局扩大会议若干问题的调查报告》)

我们认真阅读就会发现,“总司令部于8日移至遵义”这个说法仅依据文本作者自己所加的按,即(按:应为8日9时)。这是典型的“自说自认”,显然是没有依据的。

另外,毛泽东在中央红军过乌江后是否还在原来的行军序列呢?如果在原来行军序列,军委纵队9日才到遵义,那的确没有可能参加1月7日至9日召开的“遵义政治局扩大会议”。

但是,关于毛泽东在“猴场政治局会议”后是否还在原来的行军序列呢?这才是关键。不知调查组是否调查和了解这一情况?显然,“党征委调研报告”的执笔者对红军在贵州期间的情况、对我们党的这段历史并不熟悉。他们错误推断的逻辑表述存在问题,原因就在于:毛泽东要出席“猴场会议”,故提前离开行军序列进至猴场。原先毛泽东的行军序列的确在军委纵队,是与军委二局一起行军的,但是因要出席“猴场会议”,故毛泽东就提前离开行军序列,赶到猴场出席“猴场会议”。毛泽东出席“猴场会议”后,实际上就走上了军事指挥岗位,其后就一直跟中央政治局首长及红军总司令部一起行动。也就是说,毛泽东于1935年1月7日到遵义参加遵义政治扩大会议,并不存在什么矛盾。

笔者所述是有文献依据证明的。让我们来看时任红军总部参谋的吕黎平将军叙述:

“我军确实是1月7日凌晨占领遵义的,但是,总司令部却不是8日进遵义的,因为1935年1月3日红一军团第二师在江界强渡乌江后,党中央、中革军委领导同志就决定率领总司令部随该师跟进,没有同军委纵队一道行军。军委电报中说的‘总司令部决9时移至遵义城’,而‘军委纵队明日进驻遵义’,正好说明当时的实际情况,即总司令部这个指挥作战的领率机关是同军委纵队(军委的其他机关)分别行动的。如果党中央、中革军委领导同志不同其组织指挥的领率机关——总司令部一道行动,怎么能在当时的情况下及时实施指挥呢?因此,‘党史征委’1月9日前不可能开会的结论是建立在毛泽东等随军委纵队行动的假设上的,与事实不符。同时,‘党史征委’在军委电报‘总司令部决9时’之后加的按语‘应为8日9时’也没有根据。总司令部是紧随二师行动的,二师在7日2时占领遵义,总司令部完全能在当天9时进驻遵义。在我的记忆中也是当天上午进城的。这两点不成立,1月9日前不能开会的结论就不能成立了。”(见《红军总参谋部的峥嵘岁月》第107-108页)

“1月7日凌晨,红一军团第二师进占遵义。中午,党中央和中革军委领导率军委纵队的先遣梯队——总司令部,按预定计划紧跟第二师之后从东南方向移驻遵义城。……我还来不及欣赏这座老城的市容,即和王辉一道跟随朱德、周恩来径直来到黔军第二师师长柏辉章那座两层楼的公馆。周恩来进屋以后,在楼下,楼上全面视察了一番,接着指派我午后立即带人把楼上大房子打扫干净,布置出一个能供20人左右开会使用的会议室以便当天晚上开会使用。因此,当我在1983年后看到中央党史资料征集委员会的调查报告,论证遵义会议是在红军占领遵义后七八天的1月15日召开时,觉得同自己的回忆出入较大。” (见《红军总参谋部的峥嵘岁月》第204页)

(2)关于“党史征委”调查组声称找到新的证据的情况。“党史征委”调查组声称的“1935年1月13日周恩来致卓然、少奇的电报”,是否可以作为遵义会议召开日期的确凿证据?

早在2010年7月21日举行的全国党史工作会议上习近平总书记就强调:“坚持实事求是研究和宣传党的历史。在党史研究中坚持实事求是的基本原则,一要了解党史的真相,二要揭示党史发展的内部联系,使得党史叙述证据确凿无误,逐渐走向科学化。”(见《学习时报》2016年06月30日版)。

显然,如果真有确凿无误的证据,显然是党史上的一件大事。如果这是真实的,这是一个足以引起哲学社会科学研究者,特别是党史界研究者的严重关切的重大消息。关于“周恩来致卓然、少奇电文稿”原件如果确有,从逻辑上说存世仅有两份:其一是发电方电文稿,即中革军委一局电文室保存的原件;其二是收电方电文稿,即五军团电台保存的文件。

然而五军团在与红四方面军会师后,编入西路军,在甘肃高台被国民党马家军袭击,全军覆没。军团长董振堂同志英勇牺牲。负责电台的同志也全部牺牲,三部电台全落入敌手。如真有新的发现,显然是一件重大的历史文物,当然这个文物应有可信的转存、流转路径。

若是发电方的原件,即中革军委一局电台保存原件。根据当时档案的“属地管理原则”在贵州发生的历史文物,是与其他历史文献一道应保留在1953年成立的贵州省博物馆(当时的革命文物、“红军文献”等是保存在贵州省博物馆的。贵州省档案馆成立于1960年10月)。1980年贵州省档案馆的邵斌(课题负责人)等同志承担了我省社科规划办课题《贵州革命历史档案资料选辑》,1982年贵州省社科院《贵州社会科学》编辑部联合贵州省博物馆编辑了《红军长征在贵州史料选辑》(全书60余万字) 。 因此,从理论上说,这个电报稿的历史文献应该出现在贵州省博物馆的“红军文献”中。但是,《贵州革命历史档案资料选辑》整理出版后,我们并没有发现这一份电文。会不会中央档案馆并未将这份珍贵档案移交贵州方面,或当时有所遗漏?但是,在我任职贵州省哲学社会科学领导小组办公室主任至今,近二十年时间中,从并未见到过这一电报的影印件。 应该说,如此重要、珍贵的、最新发现的电报应该有原件影印件。而现遵义会议纪念馆展出的,竟然是纪录片中的运作道具用的电脑生成的文件(如图)。

如此重要的文献,既不存在保密,也未涉及军事机密,遵义会议纪念馆竟然没有影印件岂不奇怪?

《纪念遵义会议五十周年》这个集子中还收入了李卓然同志的文章《难忘的遵义会议》。其中,有接到周恩来13日电报的具体描述,文章说:“五军团到了贵州桐梓一带,在那里集结待命,达到的当晚,我就接到周恩来副主席发来的电报,要我迅速赶到遵义城去参加政治局扩大会议。……少奇同志当时是中央驻五军团的代表”。(见《遵义会议的光芒——纪念遵义会议五十周年》第26页)

这一段文章的描述与党史文献的实际情况严重矛盾,显然是记忆错误或文集编辑的问题:

第一,五军团的中央代表是陈云同志。少奇同志是三军团的中央代表(三军团驻懒板凳,即现南白镇,离遵义很近不到20公里不需要提前一天到,并且彭德怀、杨尚昆已经接到通知,并不需要用电报通知少奇同志)。

第二,众所周知,五军团是后卫,李卓然不可能前出遵义60多公里。而从遵义到桐梓是后来北进入川的路线,从遵义往北还有60多公里。当时前方并没有敌人。同时,五军团参谋长陈伯钧在遵义,董振堂同志在遵义以南的“贵遵公路”上线阻击敌人:当时黔敌王家烈的电报说“匪伪五军团南攻息烽,12日晚。息烽几陷匪手。后以周浑元部,由贵阳开至扎佐加入息烽县协剿,匪始不攻,自退遵义。”(见军事科学出版社《红军黔滇驰骋史料汇总》中集第一分册第305页)

也就是说,五军团军团长董振堂同志1月12日在贵阳至遵义的公路上断后,一直把追敌打退回近80公里的息烽,而文章中五军团政委李卓然同志竟然出现在北出遵义60公里的桐梓?南北两地相差距离相差近90公里,这有可能吗?即使少奇同志真的在五军团,也需要有理由说明到少奇同志到桐梓去的原因。同时文章中描述:“我(指李卓然)接到中央的电报,午夜后就从桐梓出发了,当我带着两名警卫员日夜兼程赶到遵义城时,会议已经开始了。”(见《遵义会议的光芒——纪念遵义会议五十周年》第26页)那么少奇同志呢?为什么没有与李卓然同志一起前来遵义开会呢?显然,此文是不是李卓然同志手笔完全可以打个问号。

第三,五军团参谋长陈伯钧日记显示林彪1月12日开会未归队,还要参加中央的会。陈伯钧日记记载:“1月12日阴,稍晴。……下午就搬到老城南门内女子中学一个土豪家,聂政委亦住此,林军团长因来开会亦寄宿于此。今天李代主任送来狐皮一件绒毯乙(壹)床。”在1月13日的陈伯钧日记载,“林军团长在此尚有数天逗留,参加党中央会议。听说5军团李政委亦会来参加会议。”显然,陈伯钧同志是与林彪、聂荣臻同志在一起的,林军团长已经参加过了7至9日的遵义政治局会议,还要逗留数天的原因,显然要参加的是1月15日的军委军事会议,即研究北渡长江入川与四方面军汇合的会议。

以上这些问题,不知是李卓然同志的回忆录中误记,还是在文集出版时编辑者所为。

根据“猴场会议决议”:“关于作战方针,以及作战时间与地点的选择,军委必须在政治局会议上做报告”。遵义会议召开后,决定北渡长江并作出了《中革军委关于北渡长江的计划》。那么遵义会议后,军委北渡长江的计划是否向中央政治局作了报告呢?难道1935年1月1日的“猴场会议”的决议,才不到几天就忘记了?如果军委没有向中共中央政治局会议作过报告,理由是什么?如果中革军委曾经向中央政治局作了报告,那么是什么时间?如果是到1935年1月17日遵义会议才结束,那么中革军委向政治局报告行动计划还有没有时间再召集各军团负责人来开会?

实际上这是不可能的。《中革军委关于北渡长江的计划》在提交中共中央政治局讨论之前,根据党内惯例应该是毛泽东与朱德、周恩来反复讨论过甚至修改过,才提交政治局讨论的。而向政治局报告的这个会议的时间应该是1935年1月15日至17日。

“1月15日又召集各军团首长再次开会,研究过长江的具体行动路线,这次军委会议的除参加政治局扩大会议的人员外,还有总部和军委纵队的叶剑英、张云逸、彭雪枫等。”(见《红军总参谋部的峥嵘岁月》第106页)

这个会议讨论的内容应该是:一是1935年1月8日“遵义会议决议”通过后,中革军委向政治局提交由刘伯承、聂荣臻起草的《中革军委关于北渡长江的计划》的报告会。二是在这个会议上应该还讨论了关于中央红军转入川西“指示红四方面军配合行动的问题”。《红军长征·文献》 [14] 中有电文显示,政治局与军委曾经联合署名向四方面军发出过《中共中央政治局、中革军委为中央红军北渡长江转入川西指示红四方面军配合行动电》。

这通电报原电没有时间,但从内容上看显然是与《中革军委关于北渡长江的计划》的同时。

目前在《红军长征·文献》上这一电报上时间显示为1935年1月22日。但在《红军长征·文献》一书中有注明:这个时间并不是准确时间。是编书时编辑根据判断加上去的。因为原件没有时间。

从我省的《红军长征在贵州史料选辑》中第57页发现,历史文献《中央政治局及中央革命军事委员会为红军力主入川给四方面军电》上果然只有“政治局与军委”没有时间落款。如果政治局与军委没有集体研究讨论,是不可能共同署名的。

其实电报何时发出,这与军事会议上是否讨论研究过什么问题的没有关系。电报显示的信息只是政治局与中革军委曾经开会,一同研究过这个问题。据笔者估计应该是15日17日期间发出去的。

因为从1月19日红军退出遵义起至1月28日土城之战打响时,三局伍云甫的《长征日记》没有在总司令部发出电报的记录。如果有过给四方面军的电报发出,伍云甫有日记一定会有记载。显然此电报的发报时间应该是19日以前发出去的。

显然所谓“恩来”发卓然、少奇的电报是历史虚无主义的产物。这通短短的电文上错误比较明显。因为少奇同志并不在五军团,当时“黎平会议”整编时,八军团剩下的部队确实与五军团合并,刘少奇同志当时确是八军团的中央代表,但是整编后并未留在五军团任中央代表(当时五军团的中央代表是陈云同志,有文献可查),少奇同志当时是到三军团任中央代表。遵义会议时三军团驻懒板凳(即现南北镇,离遵义仅20公里左右),彭德怀、杨尚昆已经接到通知,并不需要通知少奇同志。根据1月6日朱德电报证明,刘少奇同志当时在三军团。1935年1月6日朱德给三军团发有“红军军委令3军团遮断贵阳遵义交通电”:

一、3军团渡江后主要任务在遮断遵义贵阳交通,并扼守乌江北岸,因此,3军团应迅速以一个师循乌江北岸向老君关(即,镇南关)开进。

二、如来得及,3团军可以另一个师向遵义追击,以随同2师及干部团主力攻占遵义,消灭黔敌。派去之师并应暂受刘伯承司令员统一指挥。

电报上的“刘”显然指的是刘少奇同志,也说明少奇同志当时在三军团,并不在五军团。

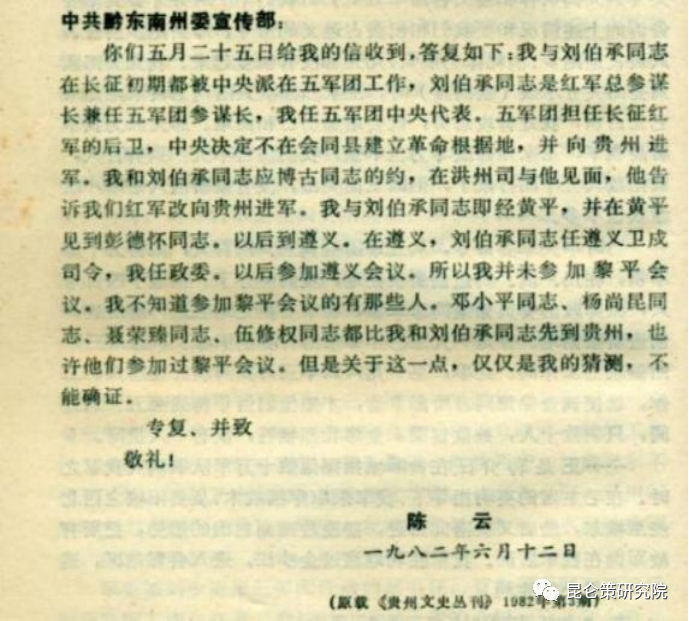

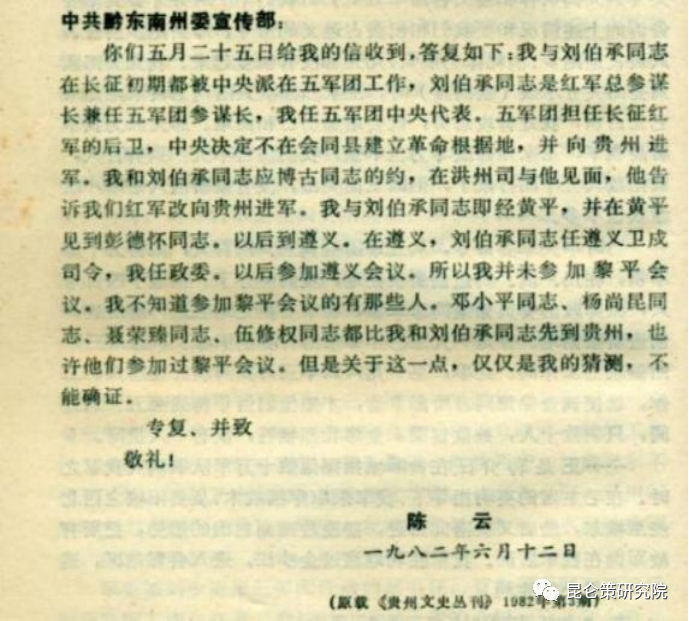

当时五军团的中央代表是陈云同志(见陈云同志给黔东南州委宣传部的信 ) 。

显然,炮制所谓“恩来”发卓然、少奇电报的人并不知道刘少奇同志与李卓然同志并不在一个军团。因此电报不可能是周恩来同志拟发的电报,因为周恩来当然知道刘少奇同志在哪个军团。

我们说这个电文是历史虚无主义者炮制的,是因为这是一个明显穿帮、企图以假乱真的纸质电文。我们来看时任红军总部参谋吕黎平将军的评述。

吕黎平同志认为电报原件不可能是真实的。吕黎平同志在《红军总参谋部的峥嵘岁月》一书中表示他见过所谓“原件”。他指出:

“党史征委”改动时间的第二条理由是发现了以“恩来”名义发出的电报通知。按原电的抄件刊登如下:

关于(李)卓然、(刘)少奇一月十四日赴遵义开会通知

对此,我有做过红军机要秘书和作战参谋(也经常接触电报)的经历,使我有了更多的发言权:

1、电报原件6行,我专门送给保卫部门作了技术鉴定,证明:“第1行第1至10个字和第2、3行文字系一人书写,第1行第11个字至15个字与第4、5、6行文字系一人书写。”这份66个字的电报,如将第一人写的电文删去,则不知哪年、哪月、哪日发的电报,也不知要什么人参加政治局会议。

2、当时,周恩来是党中央政治局常委,三人团成员,中革军委副主席,红军总政治委员,但并不是中央政治局会议的召集人和主持人,按那时的习惯,他不大可能以个人的名义给李卓然、刘少奇发报,要他们参加政治局会议。一般都应以博古的名义或中央的名义发报。如果是原稿,必定有周恩来的亲笔签名,机要科才能译发,否则,别人拟写的电报,机要科是拒绝译发的。而这份电报第1行的“周恩来”和第6行的“恩来”是两个人所写,都不是周的亲笔,不可能是发电的存稿。而红五军团1937年参加西路军西征,在甘肃高台城失败,如果这份电报稿是五军团收电人的存稿,则极少有保留至今的可能。对这样由两个人拼写的电稿就信以为真,作为开会日期的依据,是很不慎重的。(见吕黎平《红军总参谋部的峥嵘岁月》第108页至109页)。

“党史征委”遵义调查组李志光、陆友山撰写的调查报告,把党的历史文献记载的遵义会议召开的日期从1935年1月8日改为1935年1月15日至17日,依据显然是不充分的。这个历史虚无主义的调查报告不仅影响党内外的各种历史记载,甚至连《毛泽东年谱》《毛泽东军事年谱》这样的重大历史文献都受到影响。

今天,我们党如果不对党的历史正本清源,凡是涉及中央红军长征在贵州红色题材影视作品的演绎更会造成重大社会影响,严重违背在习近平总书记“有责任告诉人们真实的历史”的要求。

2021年2月20日,习近平总书记《在党史学习教育动员大会上的讲话》中指出: “现在,一些错误倾向要引起警惕:有的夸大党史上的失误和曲折,肆意抹黑歪曲党的历史、攻击党的领导;有的将党史事件同现实问题刻意勾连、恶意炒作;有的不信正史信野史,将党史庸俗化、娱乐化,热衷传播八卦轶闻,对非法境外出版物津津乐道,等等。要坚持以我们党关于历史问题的两个决议和党中央有关精神为依据,准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质,正确认识和科学评价党史上的重大事件、重要会议、重要人物。”

习近平总书记这个判断是非常准确的,现在提出来也是非常及时的。比如“四渡赤水”“遵义会议”都是发生在中国工农红军长征在贵州期间的重大事件和重要会议。在这里,显然也有肆意抹黑歪曲党的历史、攻击党的领导的情况,“不信正史信野史”的大有人在。

笔者认为,李志光等人的《遵义会议若干情况的调查报告》关于遵义会议召开时间的所谓两条证据是牵强附会的,是不慎重、不严肃的。早在2010年7月21日举行的全国党史工作会议上,习近平总书记就强调:“坚持实事求是研究和宣传党的历史。在党史研究中坚持实事求是的基本原则,一要了解党史的真相,二要揭示党史发展的内部联系,使得党史叙述证据确凿无误,逐渐走向科学化。”(见《学习时报》2016年06月30日版)

我们应该根据习近平总书记的要求:“要旗帜鲜明反对历史虚无主义,加强思想引导和理论辨析,澄清对党史上一些重大历史问题的模糊认识和片面理解,更好地正本清源、固本培元。”

历史虚无主义的一个基本问题即表现形式问题。人们通常认为,历史虚无主义即“虚无化”真实历史,其实并不尽然。历史虚无主义也存在另一种形式,即将虚假历史“真实化”。关于“虚无化”真实历史,是个人、群体或集团,在不遵循实事求是的原则上,“污名化”地否定真实历史,不予真实历史以应有的尊重和肯定;虚假历史“真实化”,则是个人、群体或集团,以自身的历史为对象和以自身的需要为取向,依据片面的不实之词,人为制造伪史。这两种表现形式,尽管看似绝对相反,但都是为了混淆是非,否定历史,性质和作用如出一辙。(参见2020年1月13日《北京日报》,作者:中国特色社会主义研究中心研究员 王进)

中国共产党是伟大的党,是有先见之明的党。甫经建党,中国共产党就非常重视历史文献的保存和敌我双方资料的收藏。从《六大以前》《六大以来》以及至今一百年的历史文献都有非常完整的档案文献记载。这就是我们党今天能旗帜鲜明地反对历史虚无主义的底气。不但中央红军长征在贵州这四个半月中,这一段中国共产党的历史文献有完整的记载,同时也还有在国民党党内和军内这一段时期的历史资料的完整资料收藏(包括各个时期战役的军事报告书原文、各时期往来逐日电报内容)。

笔者相信,中国共产党保存了这些历史文献和档案资料,一切搞历史虚无主义的人都不可避免地原形毕露。

[1] 朱冬升,男,江苏人,1950年3月出生,1968年3月入伍,1970年3月加入中国共产党。1979年初调入解放军出版社《星火燎原》编辑室。曾任解放军出版社社长。

[2] 成仿吾,1897年8月出生于湖南省新化县,早年留学日本,1921年回国。五四运动后,与郭沫若等人先后在日本和国内从事反帝反封建的革命文化活动,建立了著名的革命文学团体创造社。1926年3月,成仿吾到当时的革命中心广州,任教于广东大学。1928年8月,成仿吾在巴黎加入中国共产党,主编中共柏林、巴黎支部机关刊物《赤光》。新中国成立后,历任中国人民大学副校长、校长、党委书记,中央党校顾问。精通德、英、日、法、俄五种语言,长期致力于宣传和捍卫马克思主义。三次翻译《共产党宣言》,并校译了《哥达纲领批判》、《社会主义从空想到科学》、《反杜林论》等马克思主义经典著作,1984年5月17日,成仿吾在北京病逝。终年87岁。“成仿吾的一生是为共产主义永远进击的一生,是为无产阶级教育事业艰苦开拓和创造的一生,是为马克思列宁主义、毛泽东思想的传播鞠躬尽瘁的一生。”

[4] 吕黎平,原名吕继熙,中央红军长征在贵州期间曾任红军总部一局参谋。新中国成立后,担任过空军军长、沈阳军区空军副司令员。1961年晋升为少将。著有《红军总参谋部的峥嵘岁月》等著作。

[5] 石永言,1938年6月出生,原名田兴咏。1961年毕业于贵阳师范学院中文系。历任遵义会议纪念馆副馆长、研究员、贵州省作协理事、贵州省小说和散文创作委员会委员、遵义市作协副主席。

[6] 这个记忆时间可能是错误的,因为《关于遵义政治局扩大会议若干情况的调查报告》最初发表的时间是1983年2月(见《遵义会议文献》136页)。

[7] 费侃如,长期从事中共党史研究,《三人军事指挥小组探源》获贵州省优秀成果奖;专著《张闻天与遵义会议》获“贵州省第二次哲学社会科学优秀科研成果三等奖”;《中国工农红军第一方面军长征史事日志》获“贵州省第五次哲学社会科学优秀科研成果二等奖”。多篇论文被中央党史研究室编《中共党史文摘年刊》、解放军军事科学院编《长征大事典》和《中国历史学年鉴》《新华文摘》摘登或转载。

[8] 党中央正式决定编辑《六大以来》一书的时间是1941年上半年。毛泽东亲自主持了编辑工作。该书在正式成书之前,曾先以散页形式选印一部发给高级干部阅读,1941年12月正式出版。由延安新华印刷厂印刷。 其具体类别包括党的会议纪要、决议、文件、电报、通告以及报纸社论和个人的文章、信件等。

[9] 吕黎平(原名吕继熙),时任中央红军总参谋部参谋。

[10] 括号内内容为吕黎平《红军总部的峥嵘岁月》原书加注。

[11] 在过去的一些研究中,有些研究者总是强调中央红军所有的电令大多都是以朱德、朱周署名的。实际上他们忘记了中国共产党的军队历来都是以“党指挥枪”为基本原则的。毛泽东与朱德合作,有过三次指挥反围剿胜利的经验,遵义会议后毛泽东进入政治局常委,党委中分工军事。谁指挥的红军不言自明。

[12] 这几个问题是:①遵义会议召开的时间;②参加遵义会议的人员及他们在党内外的主要职务;③遵义会议的酝酿情况;④遵义会议进行情况;⑤关于洛甫同志代替博古职务和三人军事指挥小组的成立;

[13] 此处括号系调查组加上的,来源不明,原因不明。

[14] 《红军长征·文献》是《红军长征》编审委员会主任杨得志、秦基伟等组织编写,由解放军出版社出版的。

【作者简介】王春晓,退休前任职于贵州省委宣传部。2000年起曾任贵州省哲学社会科学规划办副主任、主任。贵州省哲学社会科学领导小组办公室主任,负责全国哲学社会科学项目、贵州省哲学社会科学课题申报、管理、结项等工作。评述社科研究专著、调研报告、论文等国家、省级项目、课题系本人在职期间日常工作。2006年至2008年度获国家社科基金管理工作先进个人荣誉证书。

2000年前曾任贵州省委宣传部外宣办综合处副处长,贵州省互联网管理处副处长。贵州省党史学会理事、贵州省电影家协会会员。从1980年起发表过多篇小说、散文、诗歌、文艺理论文章等。发表过十场话剧《韩非》、电影文学剧本《中国电脑人传奇》等。近期发表获奖作品有:《钱壮飞失踪之谜》(《党史博览》2007年第9期) 、《用遵义会议的光茫驱散历史虚无主义的魅影》(纪念遵义会议80周年论文集三等奖 2016年中共党史出版社出版)、《中央红军选择遵义建立根据地及放弃遵义根据地的历史原因》(收入2017 年中共党史出版社《长征与遵义》论文集),获“长征与遵义——纪念长征胜利80周年”征文二等奖。

(作者单位:中共贵州省委宣传部离退休支部;来源:昆仑策网【原创】修订稿,作者授权发布)