导语:当我们愤怒于“1岁的宝宝吃着2岁的西兰花”“只有顾客是现宰的,其他都是预制的”,这场关于预制菜的争论的核心,早已超越口味或价格,直指现代人最深的焦虑:我们到底在吃什么?食物从哪里来?它是否安全、透明、值得信任?不过,当我们聚焦于一盘菜是不是“现炒”时,一个看似过时但其实依旧尖锐的问题是:这盘菜所用的食材,在种植过程中被打了多少农药?用了多少除草剂?7斤的宝宝吃着27公斤农药/公顷的菜,不是更加令人胆寒吗?

蒋高明老师的新书《食物革命:食物真相与安全》(东方出版社,2025年)恰恰为我们回答了这一更深层次的问题:比“预制”更令人不安的是食材的来源,比餐厅后厨更隐蔽、更值得警惕的,是食物生产源头的“化学战场”。原来,在农田深处,一场旷日持久却鲜被关注的“人、虫、草之战”从未停歇。农民一年打药二三十遍,只为对付每亩不过几斤重的害虫;而曾获诺贝尔奖的DDT,虽早已被禁用,其残留仍在土壤中沉睡;更讽刺的是,越是依赖化学手段“保产保质”,害虫抗药性越强,杂草越变“超级”,生态越失衡——最终,不仅虫和草的问题没解决,这些农药残留还通过空气、水源、食物链悄然回到我们的身体里。可以说,这场“人虫大战”“人草之战”,早已不是简单的农业问题,而是关乎生态平衡、食品安全乃至公共健康的系统性危机。

当“预制菜之争”把人们的情绪推向餐桌前端时,真正决定食物命运的,却发生在餐桌的源头——农田。如今农药减量行动已初见成效,但食物生产如何摆脱 “化学依赖”,找回人与自然的平衡?拜耳等传统化学农药企业正在研发所谓有机农药、生物农药,这种技术转向是否真能解决问题?本周六(12月20日)晚19:30,蒋老师将做客诚食讲座,回应上述问题,敬请期待!

本文节选自《食物革命》一书第四章。

作者 | 蒋高明,中国科学院植物研究所研究员、中国科学院大学教授、《植物生态学报》副主编,主要研究生态农业,生态系统可持续发展等问题。 责编 | 雨博后台排版 | 童话

一、人虫大战,谁是赢家?

人类使用杀虫剂的历史可以追溯到公元前一千多年。在古代,勤劳智慧的古人发现一些天然物质可以起到杀虫的作用,有些是利用植物,例如达尔马提亚除虫菊、接骨木、烟草、苦艾草等;还有就是无机物硫黄,通过熏蒸的方式去除害虫。

在19世纪中期,化学物质开始被广泛应用于作物保护。1871年,巴黎绿(乙酰亚砷酸铜)被用于防治马铃薯甲虫。1874年,当时还是奥地利的一名大学生的化学家欧特马·勤德勒(Othmar Tseidler)首次合成了DDT(Dichloro-diphenyl-trichloroethane,滴滴涕)。但直到1939年瑞士化学家Paul Müller(保罗·穆勒)发现了DDT能够有效地杀除蚊虫、控制疟疾蔓延,DDT才名声大噪,一时间风靡全球。穆勒也因为发现DDT的高触发活性,于1948年荣获诺贝尔生理学或医学奖。

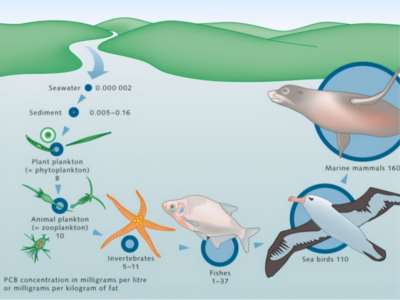

DDT这种化学合成物性质十分稳定,在自然界很难降解,因此它会通过食物链慢慢富集。喷洒在农田的DDT被水冲入湖泊,浓度只有0.000002ppm,但通过食物链到达捕食鱼类的海鸥体内时浓度达到了99ppm,是最初浓度的一亿倍。1974年,医学研究人员在新不伦瑞克省和新斯科舍省的女性母乳中都发现了DDT | 图片来源:新浪网

除了DDT这种有机氯合成农药,从20世纪40年代开始,其他有机合成杀虫剂也迅速发展,如有机氯类杀虫剂六六六、有机磷类杀虫剂敌敌畏、杀螟腈等。20世纪50年代又出现了氨基甲酸酯类杀虫剂(如克百威、涕灭威等)。这些农药被广泛使用于植物保护。这些农药虽然有一定毒性,但因为杀虫效率高,世界粮食大幅度增产,所以它们仍然是使用非常广泛的杀虫剂。①

还有一类杀虫剂为拟除虫菊酯,如氯菊酯、氯氰菊酯等,因其对温血动物低毒,且不会在环境中蓄积,所以也被广泛使用。现在应用最普遍的是新烟碱类杀虫剂,此类杀虫剂的特点是具有内吸性,可迁移到植物的所有组织中,对植物的所有部分起到保护作用。并且这类杀虫剂对大多数节肢动物的神经系统有毒性作用,使昆虫麻痹。常见的品种有吡虫啉、呋虫胺等。

我国使用的农药种类中有机农药占大多数,能够占到90%以上,而使用的无机农药有几种,如波尔多液、石硫合剂、络氨铜等。

在中华人民共和国成立初期,农业灾害十分严重,但农药品种少、产量低,远不能满足农业生产需要,每年因病、虫、草、鼠灾害,农作物要减产30% 左右②,所以我国开始大力促进农药的生产和使用。近20年中国农药年均用量超过100万吨,约占全球农药年均用量的40%③。农药的大量使用,虽然在一方面使粮食大幅增产,但它们同时给环境和人类健康带来了巨大影响。一项调查结果显示,从单种农药来看,毒死蜱、吡蚜酮、甲氰菊酯、哒螨灵、莠去津和氟氯氰菊酯是对中国环境影响最大的6种农药,尽管这些农药的年使用量仅占所有农药总使用量的10%左右,却贡献了超过总农药化学品足迹的80%④。

根据笔者及团队多年的一线研究,如果一户农民种植6种作物,则每年至少打农药23遍。那么,打这么多农药到底对付了多少害虫呢?根据观察,北方害虫种类大田中有20—30种,果园有30—40种,总生物量每亩在5—10斤(鲜重)。

也就是说,农民为了对付那几斤害虫,动用的农药量是很大的。具体数据为,小麦播种前,辛硫磷7.5公斤/公顷,开花期,吡虫啉0.45公斤/公顷;玉米苗期,辛硫磷7.5公斤/公顷,玉米大喇叭口期,丢芯剂12公斤/公顷,总用量约27.5公斤/公顷。

中国每年农药使用面积达1.8亿公顷,农作物农药平均使用量为10.3公斤/公顷,居世界第一;其次是日本,农作物农药使用量为3.72公斤/公顷;法国居第三,农作物农药使用量为3.69公斤/公顷。半个世纪以来,中国使用的六六六农药就达400万吨、DDT用量50多万吨,受污染的农田已达1330万公顷。农田耕作层中六六六、DDT的含量分别为0.72毫克/公斤和0.42毫克/公斤;土壤中累积的DDT总量约为8万吨。这些农药到哪里去了?除了非常小的一部分发挥了杀虫的作用外,大部分进入了生态环境。

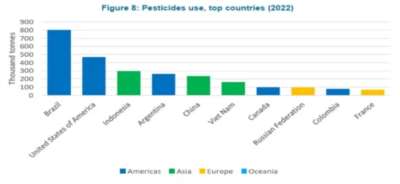

联合国粮食组织(FAO)发布的2022年全球农药使用量情况,中国以20多万吨的用量位列第五 | 图片来源:观察者网

农药不仅仅在农田里使用,森林、草原、荒漠、湿地也在用,就是人口密集的城市居民小区里也逃不开农药的影子。

人虫大战根本没有赢家。农药发明之初,它们对环境造成的危害并没有引起人们的重视。美国女海洋生物学家蕾切尔 · 卡森是最早关注农药污染的科学家,她在其著作《寂静的春天》中描述到:“环境恶化使人类将面临一个没有鸟、蜜蜂和蝴蝶的世界,一个死寂的春天。”造成这种局面的元凶是农药DDT,但令人惊奇的是,它同样是一个获得了诺贝尔奖的发明成果。DDT有很高的毒效,尤其适用于灭杀传播疟疾的蚊子。但是,在消灭了蚊子和其他害虫的同时,它也杀灭了益虫。DDT会积累于昆虫体内,当这些被DDT杀死的昆虫成为其他动物的食物后,那些动物,尤其是鱼类、鸟类,则会中毒死亡。如今,DDT已经退出了历史舞台,但它对生态环境的影响至今在一些地区还存在着。

农药对人体的伤害,在中国以农民最重;若按性别和年龄来说,则以妇女和老人最重。发达国家喷施农药用飞机或大型拖拉机,而中国采取的是落后的肩背式喷雾器,喷雾器喷出来的就是毒雾。农药的有机溶剂和部分农药飘浮在空气中,污染大气,人体吸入有可能致病或致癌;农田被雨水冲刷,农药则进入江河湖泊,进而污染海洋。这样,农药就由气流和水流被带到世界各地。残留在土壤中的农药则可通过渗透作用到达地层深处,从而污染地下水。

大范围、高浓度、高强度使用杀虫剂,虽暂时控制了虫害,却也误伤了许多害虫的天敌,破坏了自然生态平衡,使过去未构成严重危害的病虫害大量发生,如红蜘蛛、介壳虫、叶蝉及各种土传病害。此外,农药也可以逼迫害虫进化,造成害虫迅速繁殖。20世纪80年代后期,南方农田使用甲胺磷、三唑磷治稻飞虱,结果刺激稻飞虱产卵量增加50%以上,用药7—10天即引起稻飞虱再度猖獗。农药造成的恶性循环,不仅仅使害虫防治成本增高,更严重的是造成人畜中毒事故增加,最终影响人类生命健康。

昆虫在地球上存在了五六亿年,是人类存在时间的近100倍。昆虫虽体型较小,但生命力之强无与伦比,其总生物量在动物界中最高。任何农药只能暂时地抑制其繁殖,而抗药性是昆虫笑到最后的法宝。对抗性思维指导下的灭虫战争只会让昆虫越发强大。

卡森在丹麦的佛毕泉害虫控制研究所观察到,大量苍蝇“在屋子里的滴滴涕里嬉戏,就像从前的男巫在烧红的炭块上欢舞一样”。在中国台湾南部的一个兵营里所发现的具有抗药性的臭虫样品,它们身上就带有滴滴涕的粉末残留。在实验室,人们将这些臭虫包到一块盛满了滴滴涕的布里去,它们活了一个月之久,还产了卵,生出来的小臭虫反而更大、更壮了。

“人虫大战”并没有挫伤害虫的锐气,害虫在人类发明的各种农药的磨炼下,反而越战越勇。在农村,农民最切身的体会就是,他们打了那么多的农药,虫子照样泛滥。药越用越毒,虫越治越多。虫子多了必然要再花钱买农药,这就给农药生产和销售企业带来了滚滚利润。

需要指出的是,市场上的农药是以有机物为主的,是以有机氯、有机磷、有机氟、有机硫、有机铜等化合物为有效成分的一类农药。农药为什么绝大多数是有机物而不是无机矿物?市场使然——原材料便宜,有机合成物可以在工厂内大批量生产,又不考虑环境成本,农药售价低,也受市场欢迎。但是,这就苦了消费者,因为有机物的农药更难清洗掉。

图片来源:知乎

二、人草大战,伤及生态

除了虫害,农业生产过程中的杂草也是制约粮食产量的一大因素。过去,勤劳的农民都是通过人工除草;现在,除草剂的出现让化学除草的方法代替了人工除草,大大节省了劳动力。

除草剂可按作用方式、施药部位、化合物来源等多方面进行分类。氯酸钠、硼砂、砒酸盐、三氯醋酸对于任何种类的植物都有致其枯死的作用,而且这些除草剂均具有残留影响,所以不能应用于田地中。选择性除草剂特别是硝基苯酚、氯苯酚、氨基甲酸的衍生物对多数杂草都有效。具有生长素作用的除草剂最著名的是2,4-D,科学家认为它能打乱植物体内的激素平衡,使植物生理失调,对禾本科以外的植物很有效。

下面我们简单介绍一下在农业生产中常用的几种除草剂。

乙草胺 别名乙基乙草安、禾耐斯、消草安等,可溶解在多种有机溶剂中。20℃时一年之内基本不会分解。

丁草胺 又名马歇特、灭草特、去草胺、丁草锁等,为琥珀色液体,对钢腐蚀,溶于大多有机溶剂,包括醋酸乙酯、丙酮、乙醇、苯、已烷等。165℃时才能分解,且对光稳定,即暴露空气中短期基本不能分解。

莠去津 又名阿特拉津、莠去尽、阿特拉嗪、园保净等,纯品为白色粉末。20 ℃ 时的溶解度为:水33mg/L、氯仿 28g/L、丙酮 31g/L、乙酸乙酯 24g/L、甲醇15g/L。在中性、弱酸、弱碱介质中稳定。

扑草净 也称扑蔓尽、割草佳、扑灭通,在热酸和碱中水解,紫外光下可分解。

百草枯 又名克芜踪、对草快。为无色吸湿性晶体,几乎不溶于大多数有机溶剂。在中性和酸性介质中稳定,在碱性介质中迅速水解,在水溶液中接受紫外光照才能发生分解。

需要指出的是,除草剂对人体及其他生物产生了严重危害。据世界卫生组织(WHO)和联合国环境规划署(UNEP)报告,全世界每年有100多万人除草剂中毒,有10万人死亡,其中发展中国家的情况更为严重。我国每年除草剂中毒事故频发,仅百草枯一项就导致10万人中毒,致死率高达20%。化学除草剂可在人体内不断积累,虽短时间内不会引起人体出现明显急性中毒症状,但可产生慢性危害,如破坏神经系统的正常功能,干扰人体内激素的平衡,影响男性生育力,造成免疫缺陷症等。农药慢性危害可降低人体免疫力,从而影响人体健康,致使其他疾病的患病率及死亡率上升。

作为一种剧毒除草剂,百草枯已经被禁止在国内销售和使用。2023年春,四川攀枝花一果园内喷洒除草剂的工人,相继出现胸闷气短的情况,与接触百草枯后的症状十分相似。警方调查后,一起涉及全国24个省,涉案资金3000余万元的假冒伪劣农药案件浮出水面。涉案人员非法生产销售伪劣农药敌草快,其中大量添加了百草枯原液 | 图片来源:农林卫视官方号

除草剂具有“三致”作用,即致癌、致畸、致突变。国际癌症研究机构根据动物实验确证,广泛使用的除草剂具有明显的致癌性。据估计,美国与化学除草剂有关的癌症患者数约占全国癌症患者总数的20%。

农田环境中有多种害虫及其天敌,在自然环境条件下,它们相互制约,处于相对平衡状态。除草剂的大量使用,从而敌我不分地杀死大量的害虫天敌,严重破坏了农田生态平衡,并导致害虫抗药性增强。另外值得担忧的是,农户将田间地头并不影响庄稼生长的杂草也用除草剂清除,这就让很多害虫天敌失去了最后的家园,害虫因失去天敌更容易爆发成灾。我国产生抗药性的害虫已遍及粮、棉、果、茶等作物方面的,严重污染了生态环境,使自然生态平衡遭到破坏。

三、草甘膦:功过有待评说

草甘膦是美国孟山都公司⑤于20世纪70年代开发的广谱灭生性除草剂。草甘膦是通过被植物茎叶吸收传导到各部位的,可防除单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等40多科的植物。草甘膦入土后很快会与铁、铝等金属离子结合而失去活性,进而会对土壤中的金属元素与作物的平衡造成影响。

草甘膦除草剂几乎能杀死一切绿色植物,但也有例外,一种叫矮牵牛的植物就不会被杀死。生物技术公司将矮牵牛的相关基因植入大豆、玉米、棉花等作物中,这样就获得了抗草甘膦的作物。这样的转基因作物对草甘膦不敏感,于是得到了保护。然而,杂草也不会甘于被灭杀,“超级杂草”的出现或许就是抗草甘膦转基因作物应用后出现的生态后果。

需要指出的是,草甘膦等除草剂的生产过程会造成严重的环境污染,美国人为保护该国生态环境,将除草剂转移到他国生产,中国这类工厂最多。美国人大量使用的除草剂是在中国生产的,中国生产的除草剂也是在美国大量应用的,带有除草剂尤其是草甘膦残留的农产品又被卖到中国。这样,进入环境中的除草剂及其前身物质,以及食物中残留的除草剂,客观上对中国人造成了直接或间接危害。

孟山都公司制造草甘膦成分的常用产品“农达”(round up)畅销全球。中国产的草甘膦超过一半用于出口,包括提供给孟山都公司制造行销全球的“农达”除草剂。在出口的同时,中国还进口很多加工后的草甘膦 | 图片来源:BBC

对于草甘膦的安全性问题,商业公司自己声称草甘膦比食盐还安全,一些被收买了的所谓科普作家也大肆宣扬这种观点。然而,2015年年初,WHO曾公布了一份研究报告,认为草甘膦可能致癌,这份研究报告来自WHO下属的国际癌症研究机构官方网站,草甘膦被评定为2A级致癌物。报告称,从2001年以来,该机构对美国、加拿大和瑞典的情况进行了调查,有足够的证据显示,草甘膦农药可能会引发淋巴腺癌和肺癌,这是WHO首次确认草甘膦与癌症有关联。

自2011年后,美国农业部就没有对食品中的草甘膦残余进行过检测。2014年,美国政府审计办公室曾对此提出过批评。在之前检测的300种豆类样品中,共有271个样品中含有草甘膦残余。自2015年以后,美国有越来越多的非霍奇金淋巴瘤患者及其家属起诉草甘膦研发公司孟山都。2017年3月,洛杉矶的鲍姆、赫德伦和阿利斯特律所,分别代表全美136名原告提出诉讼,声称他们因使用草甘膦除草剂而患上了非霍奇金淋巴瘤。第一起起诉孟山都草甘膦产品致癌案于2018年7月9日开庭,历经了一个月的审讯,法庭最终判定孟山都公司对非霍奇金淋巴瘤患者韦恩·约翰逊负责,并向他支付2.89亿美元赔偿金。2019年3月19日,草甘膦第二案迎来了判决,陪审团支持原告70岁老汉哈德曼,认为草甘膦是致使其患癌的重要因素。如此一来,还有11000个同案诉讼将很快陆续登场。

庭审证据显示,孟山都公司几十年来故意隐瞒草甘膦除草剂的危害,并聘请学术“枪手”帮助公司持续鼓吹该化学品的效用。而在此前,一些无良专业人士或记者向中国消费者散布完全相反的信息,称草甘膦比食盐还安全。

《种子帝国》一书追溯了令人触目惊心的孟山都公司商业版图扩张史,揭秘其化学制品和转基因技术如何渗入全球粮食供应的几乎每一条缝隙。书中提到,一位孟山都资助的杂草学家因为发现除草剂抗性会带来超级杂草的问题,而受到孟山都的恐吓 | 图片来源:豆瓣

四、农药减量目标

农药减量一直是我国农业农村污染治理的重要目标。为有效控制农作物农药使用总量,保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全,农业农村部(原农业部)在“十三五”期间提出《到2020年农药使用量零增长行动方案》,组织农药使用量零增长行动。

全国植保系统每年开展农药新品种、新剂型和新助剂试验,建立示范区,筛选出一批环境友好型绿色农药替代老旧、抗性农药。生物农药连续5年正增长,年商品用量达到8万吨以上,与2015年年底相比,增幅为18%。双酰胺类杀虫剂、新烟碱类杀虫剂、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、对羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)类除草剂等新型农药品种活性高、亩有效成分使用量小,使用量占比逐年增大,为农药减量做出了巨大贡献。

据统计,“十三五”期间,高毒农药使用量由2015年的0.74万吨下降至2020年的0.26万吨,降幅约为65%,2020年占比下降到1%以下。经测算,“十三五”期间,全国水稻、小麦、玉米三大主要农作物的农药利用率从2015年的36.6%提升到2020年的40.6%,提高了4个百分点。其中,水稻、小麦、玉米的农药利用率分别为41.10%、40.16%、40.75%。

《食物革命:食物真相与安全》

蒋高明 著 东方出版社

参考文献:

① 徐磊:《杀虫剂发展简史》,农药快讯信息网,2019年12 月30日。

② 吴国强,陈铁春,吴进龙:《中国农药 70 年回顾与思考》,《农药科学与管理》2019年8月第40期。

③ 王向荣:《中国农药用量变化的驱动因素识别及污染治理责任分摊方案》,硕士学位论文,2022年。

④ 景侨楠,刘俊宙,陈安娜等:《中国农药使用的化学品足迹》,《中国毒理学会环境与生态毒理学专业委员会第七届学术研讨会议论文摘要集》,2021年。

⑤ 孟山都于2018年被拜耳全资收购。

—END—

文章来源:节选自蒋高明《食物革命:食物真相与安全》一书第四章第三节

原文标题:粮食生产中的“人、虫、草之战”