昨天的问题又被举报了。删就删了吧,其实网友们看标题就知道笔者想表达的意思。

“五免”似乎是谈不得的。就拿“免费医疗”来说,连不是“左派”的北大李玲教授都要被“理中客”们拎出来痛骂;谁敢要求“免费医疗”,“理中客”们立刻举出印度和巴西的例子来反驳。

然而,“免费医疗”只是一个形式,形式之下的“内涵”却是大不同的;连已经变质了的古巴全民免费医疗系统都退步了,不能真正称得上“社会主义的全民免费医疗”,私有制的印度和巴西又有什么资格被作为“免费医疗”的样板,拿出来做反例?换句话说,印度和巴西,甚至包括英国,空有“免费医疗”的外壳,却没有实质。私有制下,绝大部分的医疗资源都被资本垄断用于优先服务富人和赚取利润,能剩下多少资源投入到公共卫生系统?

这个问题今天暂且不展开谈了,我们还是回到人口问题这个话题本身吧。

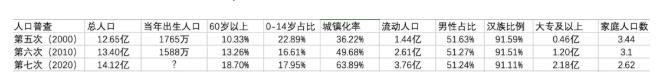

姗姗来迟的第七次人口普查数据不过是进一步佐证了很多公众已经有普遍共识的问题:

新生儿数量持续下降:初步汇总结果是1200万,生育率降到了1.3,远低于满足人口正常更替的2.1。

注意:1200万这个数字还是根据2019年11月1日到2020年10月31日之间出生的人口统计的,按照新生儿下降的大趋势,加上大流行的影响,2020年1-12月的新生儿数量只会更低!

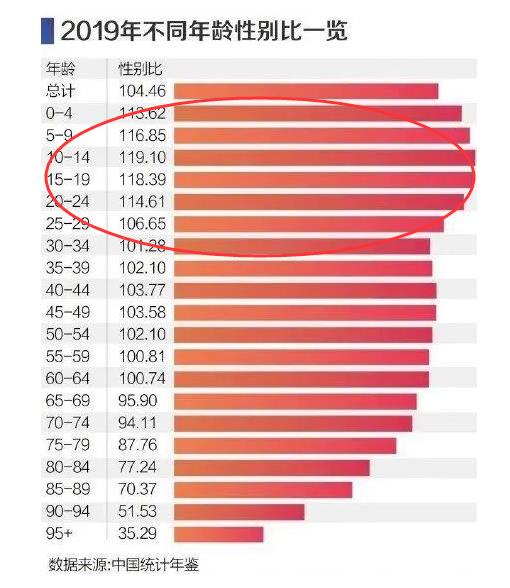

性别失衡依旧严峻:男性比女性多出3490万,其中25岁以下适婚以及即将适婚的性别失衡尤其严重。

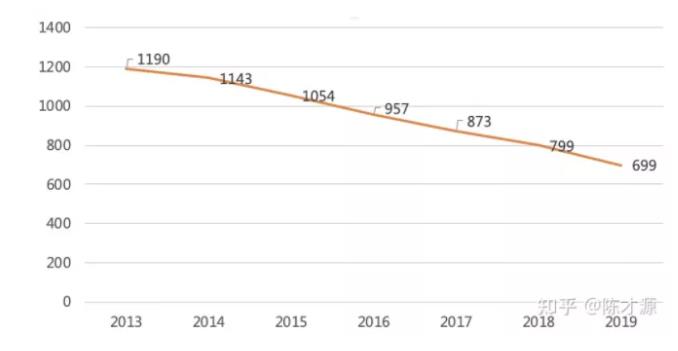

结婚登记数量持续下降:

上图是将再婚登记统计在内的,而单纯统计跟生育直接相关的初婚登记数量的话,下降趋势会更加“惊人”:

老龄化进一步加剧:60岁以上人口占18.70%,比10年前高出了5.4个百分点;65岁以上人口也比10年前高出4个百分点;而劳动力人口却下降超过6个百分点。预计到2050年,老年抚养比将从目前的2.8:1变成1.3:1。

以上几个问题是密切相关。要解决这些问题首先要探究造成问题的真正根源,那么我们就有必要回顾一下历史数据。

新中国成立至1978年以前,我国的出生性别比一直维持在105左右的黄金值(女性=100);1978年以后女婴数量大幅增加,到1986年甚至出现女婴比男婴多的现象;90年代,性别失衡问题彻底形成:

上世纪50年代末期开始,毛主席就提出了计划生育的问题。但受制于广大农村群众“多子多福”观念的束缚、人口预期寿命的大幅增长、医疗条件改善导致的新生儿死亡率下降以及社会主义的福利兜底(城市工人实行八级工资制、工厂兜底工人社会保障;农村则由集体统一安排,无后顾之忧),70年代以前出现了人口过快增长。

1965年,毛主席发出“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的指示,基层的医疗条件迅速改善,节育观念以及各种节育药物、器械得以在偏远农村地区推广,这为计划生育的推进提供了物质基础;1973年国家提出的政策是“晚、稀、少”(“晚”是指男25周岁、女23周岁才结婚;“稀”指拉长生育间隔,两胎要间隔4年左右;“少”是指只生两个孩子),不久演变为“一个不少,两个正好,三个多了”的宣传口号,以消除旧的传统观念。毛泽东时代最后十年,总和生育率从6.0迅速下降到2.2,已经接近于满足人口正常更替需要的2.1的水平。

应该说,以上水平(出生性别比105、总和生育率2.0-2.2)继续保持的话,人口总量增长到达16亿的预计峰值后将会保持稳定,人口结构也不会出现太大问题。

遗憾的是,随着人民公社的解体,小农私有观念重新回归,“传宗接代、继承私产”的旧传统观念有了死灰复燃的经济基础;劳动人民的养老问题从社会集体保障变回了个体家庭责任,“养儿为防老”的观念又重新变成老百姓的“合理化需求”。

由此造成一个现象,在上面的图标中已经有所体现:农村超生的问题反而凸显,越生不出儿子越想生儿子,这就是总和生育率在1980年-1982年出现反弹的根源,甚至一度出现女婴多于男婴的现象;一胎化政策实施以后,毛泽东时代改善起来的医疗条件反而被用于人工干预出生性别。

尽管人工干预出生性别在我国是被法律法规明文禁止的,但随着医疗产业化的推进,公共服务性质的医疗事业变成赚钱的产业,私人诊所、私人医院,对胎儿进行性别鉴定基本是没有太大阻碍的,基本上加点钱做B超都可以得到比较准确的信息;哪怕是那些基层公立医院,只要悄悄塞红包,他们照样敢顶风作案……这才出现了90年代出生性别比彻底失衡的问题。

而市场是无孔不入的,婚姻也早已市场化,天价彩礼问题与其说是“恶劣的风气”而去怪老百姓,还不如说是市场化的必然结果。在性别失衡的大背景下,男多女少的局面就形成了一个绝对的“卖方市场”。富人养小三、穷人却连媳妇儿都娶不起——恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》所批判的现象变成了事实。

当然,真正推高结婚成本的还是房价。即便是笔者老家刚刚宣布脱贫的小县城,现在丈母娘嫁女儿的最低要求也是县城里有一套商品房。

结婚成本的上升成为制约底层结婚意愿的重要因素。

底层即便能够结婚,婚后敢不敢、愿不愿要孩子也是个问题。2018年,《中国理财周刊》曾经做过一个测算,在中国养育一个孩子至其大学毕业为止,至少需要花费50至130万元人民币。这还只是一个平均值,焦虑的中产精英要把孩子送出国留学,成本会更高;而子女踏入社会以后,还有更加昂贵的结婚开支和买房、买车开支……

类似深圳这样的教育产业化已经高度“发达”的城市,中小学生上课外辅导班几乎成了标配;毕竟只有半数的初中生能够升高中,辅导班争夺的首先是这半数的机会,才能谈“千军万马过独木桥”。

此外,打工人辛苦把孩子养大之后,阶层固化的局面下,孩子依旧是打工人,依旧要面临买房子、结婚的问题,依旧要掏空“三代购买力”……这几乎成了无解的循环,所以,“房价是最好的避孕药”这句话不无道理。

在这样的局面下,底层青年结婚容易吗?结婚意愿能高吗?婚后生育的意愿能高吗?

这是个三层递进的问题,放开三胎之前,至少还有这三步问题需要解决。

在人均寿命增长空间不大、相对稳定的前提下,生育率下降到远低于人口正常更替水平且还在继续下降的结果,必然是老龄化的加剧,这又将给整个社会产生巨大的养老压力。

大龄单身青年数量的增加、离婚率的上升、养老负担的加重,这意味着主流经济学家口中的“人口红利”的消失殆尽。虽然对打工人而言,这意味着生存状况的恶化,但打工人早已经被异化为生产工具和消费工具,对资本家而言则意味着没有了足够的廉价劳动力以及倾销商品的庞大市场的萎缩。显然,后者应该更焦虑这个问题。

穷究这一切问题产生的链条,激进的“人口政策”固然是一方面原因,但真正的根源却是私有观念以及私有化导致的贫富分化,造成了不能结婚、不敢结婚、不敢生孩子,进而出现“少子化”、“老龄化”的局面。

事实上,因为生产力的高度发展,如果财富不被少数人占有,如果不是悬殊的贫富分化,即便“少子化”、“老龄化”进一步加剧,现有的生产力水平也足够供养全社会的老人、抚养全社会的孩子,而这有赖于社会主义公有制的全面回归。