昨天的文章只是问一下迪士尼可能存在的防疫漏洞就很快被删了。

满屏的“烟花尬吹”,笔者弱弱地问一下“漏洞”就成了罪过?

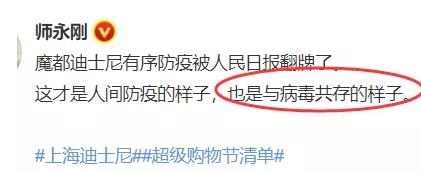

某些媒体和公知不考虑上海与广大中西部地区物质条件的巨大差异,一味地“尬吹烟花”,无端指责其他地方“防卫过当”,甚至还把上海吹成“与病毒共存”,这样的用心是极其险恶的。

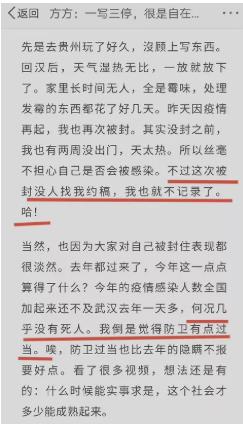

注:方方此文发于8月

昨天“合肥日报”公众号所发的文章《江西的红灯与上海的烟花》更是让笔者气到手抖,这就是“烟花尬吹”的后遗症!

注:该文已删

你可以批评江西铅山把红绿灯全部变为红灯的做法欠妥、是“懒政行为”,但不必用“扒高踩低”的口吻否定江西铅山的防疫努力。

论效率,上海迪士尼用了一晚上检测了三万人,人家铅山用了两天完成了近40万人的核酸检测,将病毒的传播扼杀在了萌芽状态,很多人付出了两个不眠夜;

至于说“精准防控”,上海迪士尼那个毕竟只是有密接史的游客,在上海的轨迹并不长,可以去“精准”;而铅山的这位阳性病例什么时候被感染的并不清晰,在被发现的半个月前到过多个场合,对于医疗资源并不充足的铅山来讲,除了立即限制人员流动、就地“全员检测”还有更稳妥的方式吗?

根本而言,上海“精准防控”的“底气”是来自于其充足的医疗资源。正如笔者昨天的文章所指出的,历年的全国医院排行榜上,上海一地就总能独占三席;上海的三甲医院数量在全国各城市也是名列前茅;同时,上海的每千人医生数、每千人病床数等指标在全国都是名列前茅的……

注:2018年数据

上海“精准防控”的做法的确能最大限度地不影响经济发展,迪士尼在关闭两天后已经恢复营业了。

但这样的“精准防控”并非没有漏洞,并非没有“漏网之鱼”产生社区传播,只是在极度充裕的医疗资源加持下,上海可以尽快阻断“连续的社区传播”。

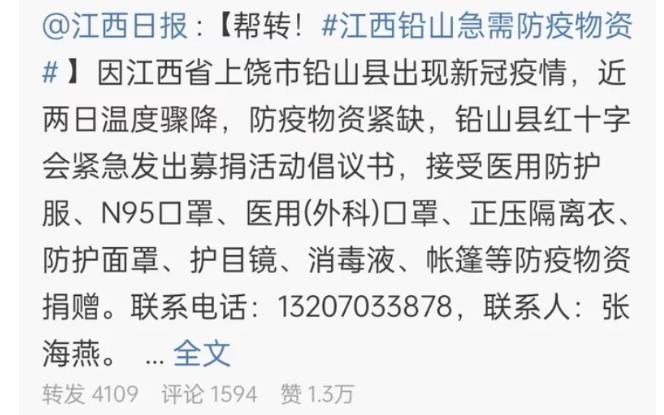

而江西铅山这样的小县城一旦出现社区传播,有足够的医疗资源迅速阻断吗?铅山能够一夜之间调来110辆公交车吗?不仅如此,铅山连基本的防疫物资都是稀缺的,一旦出现“社区传播”,在没有外来支持的情况下,有限的医疗资源被挤兑的后果将是灾难性的。

这样的状况仅仅是反映出了不同地区之间医疗资源分配的不均,这本来就是亟待改正的问题。

面对这样的状况,毛主席曾经怒批“城市老爷部”,怎么到某些精英眼里就成了吹嘘的资本?某些精英用“教师爷”口吻教经济欠发达地区做事前,是不是应该先呼吁把上海的医疗资源“平均”出去呢?

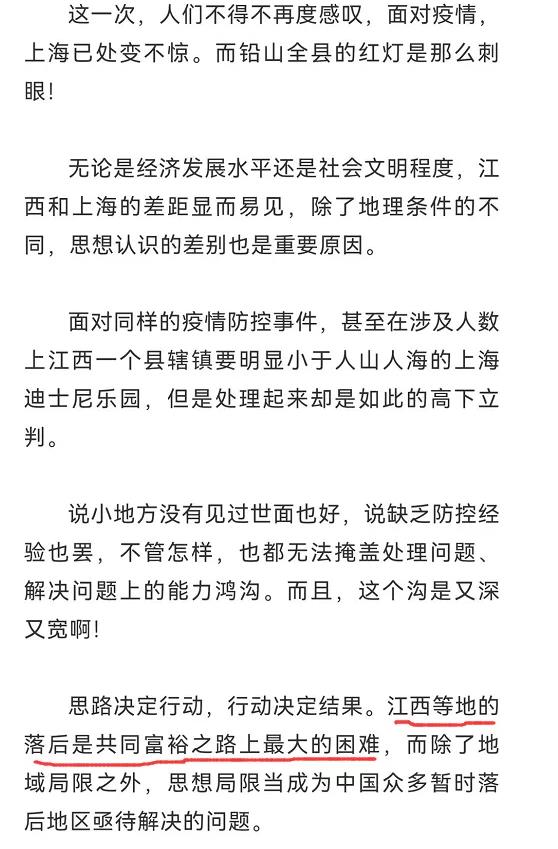

更为可气的是,在“合肥日报”的那篇文章里还公然讲出“江西等地的落后是共同富裕之路上最大的困难”这样的混蛋话。

按照这样的逻辑,就是贫困地区“拖了共同富裕的后腿”,是贫困人口“拖了共同富裕的后腿”,这才是典型的强盗逻辑。

老板们是怎么富的?这个问题并不难解释,那就是从雇佣劳动者身上榨取了剩余价值。而上海又是怎么富的?这个就有必要说道说道了。

不可否认,上海无论是区位优势还是新中国成立之初的发展基础都是远远好于广大中西部地区的。但上海在改革开放之后的经济腾飞,能离得开江西在内的中西部省份的廉价劳动力吗?能离得开江西在内的中西部省份供给的廉价资源吗?“端起碗来吃肉、放下筷子骂娘”,富起来之后就开始嘲笑帮助自己富起来的穷人,拉地域仇恨,这合适吗?

文章的作者还不是“上海人”,合肥所在的安徽与江西本就是“难兄难弟”。1996年,上海青年报社《生活周刊》的记者王唯铭发了一篇题为《穿劣质拖鞋满街跑的女人们》的文章,以一种自诩白领的口吻对来自安徽合肥和江苏高邮的女子大肆嘲讽,将她们称作“巴子(乡巴佬)”,大约以为她们影响了“有品位的上海的市容”。文章充斥了对安徽人的贬低和轻蔑,令不少皖人心中愤愤不平,安徽的《新安晚报》还就此展开了论战。《上海青年报》在一篇回应文章里说“值得玩味的是,江苏方面对此事没有任何回应”,意思就是说安徽人不光穷、还敏感。这样的地域歧视在那个时期是非常盛行的。

时间一晃过去了25年,安徽与上海的位置并未发生多大变化,怎么“合肥日报”的媒体人还要反过来嘲讽身为“难兄难弟”的江西呢?

抗美援朝战争三年时间里,先后有27个军的72位军长、政委参加了轮战,其中有26位军长和政委是来自江西苏区的“泥腿子”。是他们保卫了新中国,保卫了上海七十年的和平建设时光。

再往前追溯,如果没有毛主席在江西开辟的“红色摇篮”,躲避在上海租界的临时中央有出路吗?中国革命有前途吗?而如果没有中国革命,恐怕上海至今还是“十里洋场”,在上海的中国同胞至今还要遭受帝国主义的残酷压迫,还要遭受“华人与狗不得入内”的屈辱。

当然,“合肥日报”所发的这篇文章,既代表不了全体合肥人的态度,更代表不了全体上海人的态度。笔者回顾历史,只是为了提醒那些先富地区的“小资”以及那些先富起来的人,你们今天的富是怎么来的。

上海在城市管理方面的先进经验当然值得其他地方学习。但也要看“先进经验”能够存在的物质基础,脱离了这个物质基础,单方面地指责别的地区“思想落后”,这不就是在嘲讽贫穷吗?

而《江西的红灯与上海的烟花》一文对贫困地区和贫困人口的不切实际的嘲讽,正是“贫穷可耻、致富光荣”,“笑贫不笑娼”的价值观大行其道几十年之后的恶果,与之相伴随的就是“富人崇拜”、“成功学鸡汤”,这才是“共同富裕”的最大阻碍。

“共同富裕”的正确做法难道不应该是像毛泽东时代那样,依靠社会主义公有制,举国一盘棋,将上海的工业逐渐向内地迁移,以经济发达地区带动经济欠发达地区的发展,支援内地的三线建设,把农村建的和城市一样好,逐步缩小城乡差别、工农差别、体脑差别以及东西部差别?

而按照资本流动的逻辑,就是把产业、资源、劳动力不断地向发达地区集中,实际上是在进一步拉大地域差别,“富人崇拜”的大行其道就是在助长这样的流动。

回到本文最初的话题,“上海防疫的优越性”更多地是折射出了东西部以及城乡地区之间医疗资源分配的不平等,这才是亟需改变的。

无论是江西铅山的“红灯”,还是甘肃天水的“卫校中专生上一线”,这都是贫困地区的人民在医疗资源有限的情况下为抗疫所付出的努力,是在向“与病毒共存”坚决说不。

尽管这样的努力还存在各种各样的不完美甚至错误,但都是值得全体中国人报以敬意的,而中西部地区看似“笨拙”的牺牲,不也间接地守护了包括上海在内的全中国的安宁吗?上海又岂能独善其身?

媒体人和公知们拿坐拥丰厚医疗资源的上海的防疫模式来批评和嘲讽这些贫困地区,显然是不公允、不客观的;而一味地让这些医疗资源不足的地区“学上海”,其实就是在要求这些地区放松防控级别,变相地鼓吹“与病毒共存”,这样的暗潮是值得警惕的。