连日来,唐山事件的恶劣令人瞠目结舌也让人发指。

而在众多舆论聒噪声中,有一种言论格外醒目:

“保护女人是男人天性”、“男人应该保护女人”,“女人应该被男人保护”……

又是一通乍一听没有毛病、但经不住细品的论调,似听到美国对伊拉克人说:我来保护你啦!

在此前两篇文章中,我已经剖析了黑社会性质暴力犯罪事件背后的深层次原因:社会制度的时代性变革,导致了阶层力量的震荡直至人际秩序被重组,最终在私有制和地方官僚主义复活的背景下造成了垄断资源的一方获得了欺侮弱势群体的隐形权力,且见义勇为的公共成本也在潜移默化间被无限抬高,酿就了数不胜数的一出出暴力悲剧。

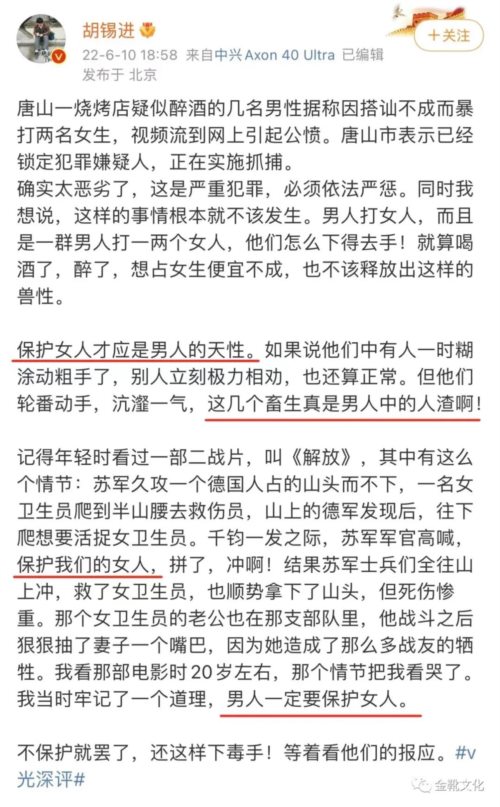

只是,在向来主张“去阶级化”的胡锡进笔下,却可以轻快地横炮一打、将矛盾瞬间从阶级议题引入两性议题中:男人与女人的保护和被保护关系。

可以再审视一番胡锡进举苏联红军例子时的字眼,“保护我们的女人”——注意这个用词:“我们的女人”。

在他胡锡进的眼里,女人是从属于男人的,所以保护女人就成了男人的义务——因为之因为,义务与权利是相生的,行使“保护女人”这一义务的另一面,实质就是把持“控制女人”这一权利。

这也就是为什么我之前在微博评论区和读者探讨时认为,胡锡进这种爹味十足的言论,其本质与行凶打人的那几个男子本质是一体两面的:都是在维护封建父权体系。

只不过,胡锡进充当了一回父权体系的公关经理罢了,把那个动手打人、“破坏了父权体系公共形象”的暴徒痛批一顿而已。

瞅瞅他说的话,“这几个畜生真是男人中的人渣啊”,翻译一下就是:都照你们这么直白地暴力输出,我们男人这统治还怎么进行得下去啊?

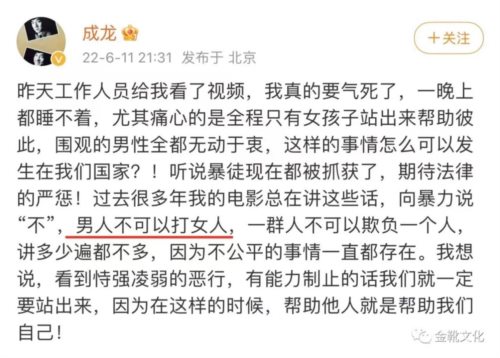

类似无厘头的还有成龙:

大哥,您一个从香港黑帮时代一路走过来的滚刀肉,眼皮底下我都不用说见过多少殴打断腿砍手,恐怕连死人都是亲眼见过的吧?搁这装什么震惊、摆什么泪目呢?

去年我党建党百年,您来蹭热度“想入党”,今年这遇到个唐山事件,您又来蹭热度“气抖冷”……

我算是从中看出来了一个事实了:香港市场确实是GG了,您晚年想捞金的话看来是只能抱紧大陆市场了。

“男人不可以打女人”,对对对,对于你们这帮爹味大佬而言,女人确实不是用来打的,而是用来玩的。

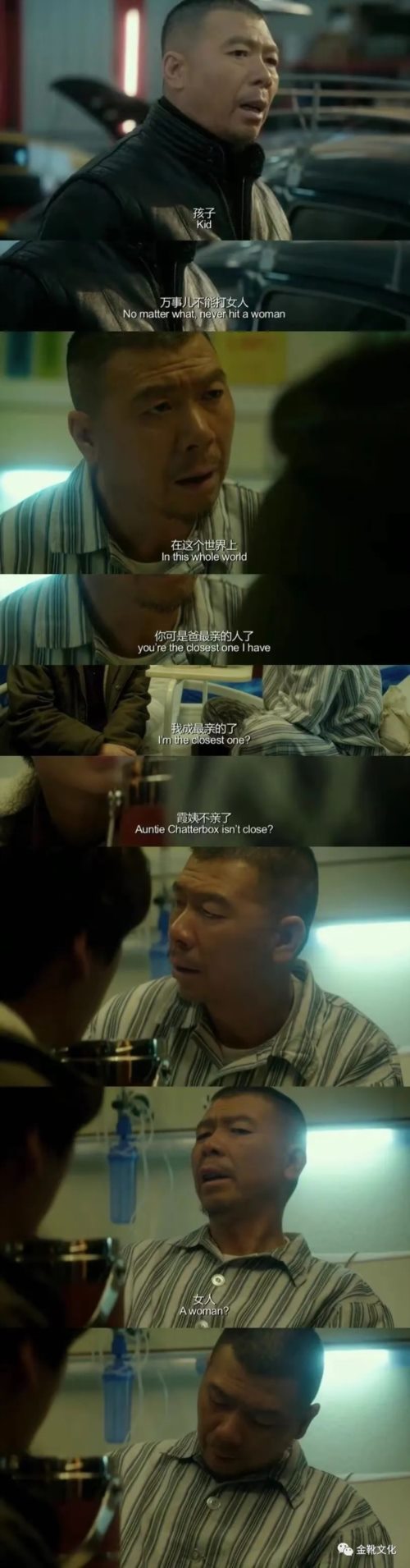

上一个如是作态的是谁?《老炮儿》里的六爷。

在后辈面前,爹味十足的逼,你要装;在儿子面前,又教导他,霞姨一个女流不是自家人——人家身子也给你上了、钱也借你了、在你生病时也为你跑东跑西忙里忙外了,结果就换来你一句轻浮的“女人?”

看似保护女性,实则凌驾和不屑。

仔细观察,这次唐山事件的殴打行为具体是因何而起?

是那个被骚扰女生的抗拒,激怒了对她骚扰的男子。

于是,暴徒们在恼羞成怒之下扬起了拳头——这个在两性对比中他们唯一占据优势的东西。

所以,引发殴打的实质就是女性的“不服从”,而这种“不服从”可谓是犯了爹味老爷们的大忌,这是对父权尊严的挑战,尤其在众目睽睽之下更是放大了爹味老爷们的所谓“丢面儿”,故而只能用拳头抒发愤怒。

举起的拳头也好,砸下的桌椅也罢,其行为内核都是一种「镇压」,镇压一切敢于不服从父权统治的女人。

这个时候胡锡进大摇大摆地走出来,笑意涟涟地圆场,那种看似是在对女性示好、予之温柔抚恤的伪相,让我想起了马克·吐温的一段话:

只要我们稍稍回忆和思考一下,就会明白:法国事实上存在两个恐怖时代。

一个在感情冲动下进行屠杀,一个是冷漠地、蓄意地进行屠杀。

一个只持续了数月,一个则持续了千年以上。

一个使千余人死亡,一个则使一亿人丧生。

可是我们只是对那个小规模的、短暂的恐怖时代感到恐惧……

然而,刀斧在一瞬间带来的死亡,能够比得上饥饿、冷酷的侮辱、残忍和悲痛的慢性屠杀吗?闪电在一瞬间带来的死亡,能够比得上炮烙之刑的慢性屠杀吗?

短暂的恐怖时代所填装的棺材,只要城市里的一块墓地就能容纳下了,却有人不断告诉我们要为之战栗和哀鸣。

可是,那自古以来的真正恐怖、那种不可名状、惨绝人寰的恐怖、其所填装的棺材……就连整个法兰西也容纳不下啊!

却没有人告诉我们要看到这种恐怖的巨大规模,要寄予应有的同情。

……………………………

很显然,即便是眼下这么一个群起怒火的舆论场上,依旧有人在不动声色地转移矛盾——本质是在掩藏矛盾。

他们深知黑暴问题的出现其根本缘由是什么,也深知彻底解决黑暴问题的手段是什么。

但是他们抗拒谈论,他们只会一味地涂抹、粉饰、遮盖。

这样的人,不论满脸堆笑地给受伤的女孩们递去多少张纸巾,也无法阻挡下一波眼泪的涌出。

所谓“男人不可以打女人”被大肆传播,那么女人打男人呢?男人打男人呢?女人打女人呢?

明明是阶级问题、制度问题、社会问题,到头来都被当做流量密码引入了性别问题,让“男人打女人”上了热搜,掩盖了其他的黑暴。

女人需要男人保护吗?如果真的“需要”,只能说明根本性的矛盾依旧未能解决,女性依旧是需要依托于「性别」去寻求庇护。

那么这种场景其可怕之处就在于:女性既然不得不依托「性别」去寻求庇护,那么也可能会因为「性别」遭受打击,亦或是不得不依靠「性别」去保障生计……

这种场景,是绝对不符合毛主席“妇女能顶半边天”思想的。

女性需要“被保护”,本质是女性的“未被(完全)解放”。

我也举一个苏联红军历史的例子。

1941年6月,纳粹德国入侵苏联,年仅18岁的卓娅与一批热血青年于10月跟随苏军党组织潜入敌后,参与秘密作战。

11月底,在莫斯科以西九十公里的彼得里谢沃村,卓娅在焚烧德军马厩时不幸被事先埋伏的纳粹逮捕。

在集中营里,小小年纪的卓娅受尽惨无人道的折磨,你能想象到和想象不到的这个世界上所有的暴行,德国鬼子几乎都对卓娅单薄如风的身躯倾泻施虐。

但是,卓娅死也不肯吐露半点秘密。

在11月29日临刑前,卓雅的嗓子其实已几乎无法发声,但她还是用尽最后一丝力气对鬼子高喊:“你们可以把我绞死,我不是一个人,我们有两万万人!他们会为我报仇的!德军士兵们,趁现在还不晚,赶快向斯大林同志和苏联共产党投降吧!胜利是属于我们的!”

接着,她扭过头来对同样等待着被处极刑的彼得里谢沃村的村民们说:“永别了,同志们!别怕,同他们斗!为自己的人民而死,这是幸福!”

为了纪念卓娅,苏联人民为她树立了庄严的雕像,她成为了苏共党员“不怕牺牲、不惧敌人、永远为苏联人民而战”的革命象征。

卓娅雕像的神态,和当时18岁被德军绞死时的表情一模一样。

在苏军1943年开启全线反攻时,战场上红军同样有一句响亮的口号,但不是如胡锡进笔下的什么“为了我们的女人”,而是“为卓娅同志报仇!”

卓娅,她不是什么“我们的女人”,而是红军的同志。

被党解放了的灵魂,是不会被物化的,不会被驯服的。

铁骨铮铮的阶级战友,不论是什么性别,也不论是多大的年龄。

毛主席早在《女子自立问题》一文中就指出,造成男女“政治、法律、教育、以及职业、交际、娱乐、名分”差别的原因,在于“社会罪恶”。

1956年10月,毛主席在和南斯拉夫妇女代表团谈话时曾指出:“在中国,参加政府或全国人民代表大会工作的妇女毕竟是少数……我们全国人民代表大会中,女同志占17%。在北京、上海、天津三个中央直辖市的人民代表大会中,女同志仅仅占20%……”

他认为提高妇女政治地位还有许多工作要做,提出:“将来女同志的比例至少要和男同志一样,各占50%。如果女同志的比例超过了男同志,也没有坏处!”

在毛主席的关怀下,中国妇女运动曾在50年代实现了县县都有女县长,乡乡都有女乡长,促成了50年代妇女政治参与的高潮。

中国妇女、尤其是农村妇女参与社会建设之深之广,使西方国家的女权团体都羡慕不已。

再审视当下,当妇女节、女权运动、女性的社会功能,这些都已经被消费主义与田园牧歌式的极端女权重新解构并导致了异化、邪化时,今天的互联网,最典型的现象便是:张雨绮的“碎钻理论”可以大行其道;《小时代》里的浮华炫景可以迷得姑娘们头晕目眩;非诚勿扰里的女嘉宾可以以“宁哭宝马、不悦单车”的媚相登堂入室;微信群里的标题党《男人爱女人就该给她买这十样东西》《直男不懂化妆品,如何追到女神》可以篇篇10万+………

然而这些处处物化和婴儿化女性的人,却可以被封为“女性意见领袖”、“女权之光”……

女性不再自我定义,而只能趋附于男性审美为坐标、服从于资本割韭为价值体现。

即:你作为一个女人,只要你不消费不剁手不“买买买”,那么你就失去了社会价值;在公共场合,只要你不黑丝高跟、不艳妆芬芳,那么你就失去了性别价值。

这种性向化,实际是一种对女性的“客体化”。

三十余年来,随着资本重夺话语权,男权思维和大男子主义重出江湖,女性在公共场合必须化妆、必须挤出一定长度的沟、必须露出一定面积的腿,成为了“职场规则”,否则就是“失礼”。

某商家为了卖化妆品,竟打出广告语“不涂口红,你和男人有什么区别?”——女性难道是为了取悦男性审美而存在的吗?

“男人不给你买xx就是不爱你”——女性难道是嗷嗷待哺的宠物吗?

“你负责xxxx,我负责貌美如花”——女性难道是*盆吗?

“中国男人配不上中国女人”——中国女性难道是用来配种的吗?

这就是今天的“女拳”。

职场装束标榜“高跟鞋端庄、黑丝露腿自由”,这反而正中高高在上的男性当权者的审美下怀。

如“我骚我有理”,最爱灌输这种观点的恐怕并非田园女权,而是男权食利阶层。

一旦觉醒了的女性摘去了“骚”、而撸起袖子去参加劳动生产、社会竞争,那么传统父系的利益结构必定会被打破。

所以,极端女拳竭力张扬自由化的结果,反而是论证了传统男权的合理性。

如鲁迅所言:“连续向左转,最后便碰见了向右转的朋友,脸上免不了火辣辣的。”

“女人需要男人保护”,此等言论宛若玛丽苏偶像剧中“霸道总裁爱上灰姑娘”的桥段,剧情中的各种“灰姑娘奋斗论”实为阶级自贱。

“灰姑娘”们真正崛起的方式,是嫁给霸道总裁以实现所谓“阶级跃升”吗?

不,强行融入,本质依旧是服从和奴化。

灰姑娘们真正应该做的,是推翻和消灭「霸道总裁阶级」,而不是幻想着摆脱灰姑娘身份、遁入霸道总裁的胯下沦为资本附庸。

幻想当霸道总裁的“小公主”,这种精神贵族病、精神公主病最严重的后果就是自我矮化和自我物化,把一个堂堂正正的无产阶级女儿身,堕落为一只供资本喂养与玩弄的母狗。

女人不应该需要男人的所谓“保护”,而应当共同去建设一个「不需要男人被迫以力气去“保护”女人不收到伤害」的社会场景。

这个建设的过程,也许是斗争,也许是打破,也许是艰行,但一定不是“改良”,不是“妥协”,不是什么“退而求其次”。

请记住毛主席在1955年说的话:“真正的男女平等,只有在整个社会的社会主义改造过程中才能实现。”